当社は、環境憲章で明示している通り、生物多様性を含む自然資本に配慮し、その維持・保全さらには回復に努めることは当社にとって重要な課題であると認識しています。また、当社の持続可能な成長のために対処・挑戦すべき課題であるマテリアリティの一つとして生物多様性への配慮も含む「自然資本の保全と有効活用」を掲げています。これらの理念やマテリアリティに基づき、TNFDに基づく自然への依存・影響分析を実施していることに加え、投融資案件の審議に当たって自然資本の観点も織り込んで審議・検討を行う等、ビジネスが自然資本に与える負の影響を把握し、その影響の最小化に取り組んでいます。

自然資本の中でも森林は生物多様性の保全や温室効果ガスの吸収・貯蔵に非常に重要な役割を果たしているといわれています。当社では、森林破壊ゼロに向けて、当社グループにて取り扱う森林リスクコモディティ(パーム油、紙・木材等)について、個別ガイドラインを制定する等、その調達が森林破壊につながることがないよう取り組みを進めています。また、当社の人権・労働問題・地球環境等への取り組みの方針となる「持続可能なサプライチェーン行動ガイドライン」を定めてサプライヤーの皆様に賛同と理解、実践をお願いしていることに加え、環境・社会性面のリスクが高いと判断した商材については、当該ガイドラインの遵守状況を確認するためのサプライヤーに対するアンケート調査を毎年実施しています(詳細はサプライチェーン・マネジメントをご参照ください)。

また、生物多様性を保全する取り組みとして、熱帯林再生プロジェクトやサンゴ礁保全プロジェクト等の社会貢献活動も展開しています。

当社は、事業による生物多様性への影響の緩和に努めるとともに、事業および環境保全型社会貢献を通じて、生態系の保全に貢献していきます。事業を通じた生態系の保全への貢献について、新規・撤退案件の審査や、既存事業投資先の事業経営のモニタリングを生物多様性の観点からも実施し、改善に資するよう努めています。

| 所管役員 | 小林 健司(執行役員、コーポレート担当役員(CSEO)) |

|---|---|

| 審議機関 (経営意思決定機関である社長室会の下部委員会) |

サステナビリティ・CSR委員会 委員会で審議された生物多様性に関わる重要事項は、社長室会にて機関決定され、所定の基準に基づき、取締役会に付議・報告されています。 |

| 事務局 | サステナビリティ部 |

当社では、投融資案件の審査に際し、経済的側面だけでなくESGの観点も重要視して、総合的に審議・検討しています。生物多様性の観点では、国際自然保護連合(IUCN)等により開発された生物多様性ツール(IBAT)を2012年から活用、事業サイト周辺における絶滅危惧種の生息状況や保護区域特定情報を把握する等、事業が与える影響の把握に努めることで、審議・検討に役立てています。新規・撤退案件の審査のみならず、既存事業投資先の事業経営をモニタリングし、改善に資するように努めています。

また、環境・社会性面のリスクが高いと判断した商材については、当社の人権・労働問題・地球環境等への取り組みの方針となる「持続可能なサプライチェーン行動ガイドライン」の遵守状況を確認するためのサプライヤーに対するアンケート調査を毎年実施しています。その項目として、事業活動による地域コミュニティや生態系への影響の配慮、土壌等の汚染防止に関する方針・戦略・指針の有無、生物多様性の方針・戦略・指針の有無等、生物多様性を含む自然資本に関する調査を実施し、その内容を確認しています。(詳細はサプライチェーン・マネジメントをご参照ください)。

当社ではほぼ全ての事業が自然と接点をもち、その生態系サービスからの恩恵により成り立っています。今後も持続的に事業活動を行っていくためには、当社事業が自然にどの程度依存し影響を与えているかを把握し、そのリスクや機会を分析した上で、自然への過度な依存や負の影響を最小限にとどめ、更にはその回復に資する取組みを実施することが重要であると認識しています。

上記認識に基づき、2022年度はTNFDベータ版(v0.1-v0.3)のフレームワークを参考とし、最終提言に先駆けてトライアル分析を実施しました。自然への依存・影響を測る分析手法等は未だ発展途上であることから、TNFD最終提言を含めた最新のフレームワークや分析手法等を取り入れながら、今後更に分析を精緻化・高度化していきます。

また、当社はTNFDフォーラム※TNFDの議論をサポートするステークホルダー組織※に参加しており、本分析を踏まえたTNFDへのフィードバックや分析手法等の開発にも貢献していきます。

TNFDに基づく分析を行うに当たっては、各事業のサイトを取り巻く詳細な自然環境情報が必要となります。そのため、分析を2段階に分け、Phase1にて自然への依存度・影響度が高い事業を特定することで、当社事業のうち特に詳細に分析すべき事業を特定した後、Phase2にて同事業を個別に分析しました。

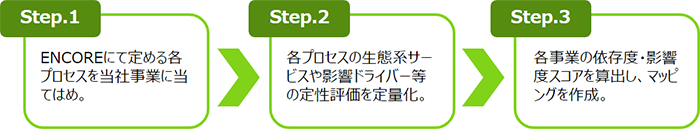

TNFD推奨ツールであるENCORE※国連環境計画と国際金融業界団体が共同開発したツール※を活用し、各事業の一般的な依存度・影響度をマッピングしました。分析のプロセス及び結果は以下の通りです。なお、Phase1では各事業の所在地や環境への取組み等は考慮しておりません。

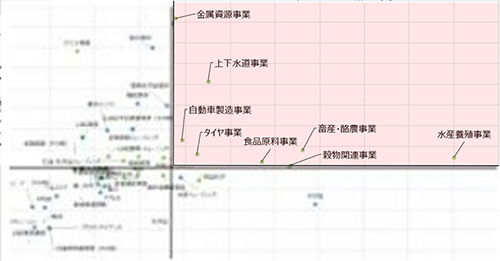

ENCOREにおける全プロセスの依存度・影響度の平均値を算出した結果、平均値よりも両スコアが高い事業として、8事業を特定。結果として、最も依存度が高い事業は水産養殖事業、最も影響度の高い事業は金属資源事業となりました。

金属資源事業における影響度緩和の取組みはリハビリテーションをご覧ください。

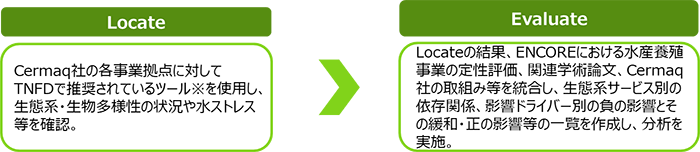

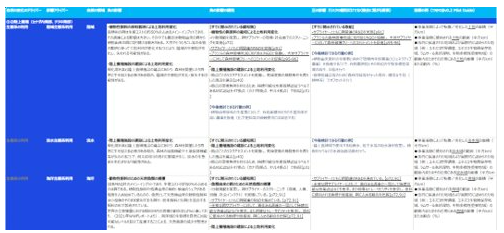

Phase1にて特定した事業のうち、最も依存度の高い水産養殖事業(鮭鱒養殖事業を手掛けるCermaq社)を、TNFDのLEAP(Locate、Evaluate、Assess、Prepare)プロセスに則り分析することとし、まずは当該事業の依存度・影響度を把握するために、LとEを重点的に実施しました。

分析の結果、Cermaq社における自然との関係性及びその依存・影響の一部を明らかにすることができました。本結果を踏まえ、今後Cermaq社と共に事業のリスク・機会の分析やその対応を検討していきます。

Cermaq社における生物多様性への取組みCermaq社における取り組みをご覧ください。

当社が49%、メキシコ政府が51%を出資する製塩会社Exportadora de Sal, S.A. de C.V. (ESSA社)は、メキシコ北西部で単一では世界最大の天日塩田を運営しています。同社は日本の塩輸入量の約4割を供給し、塩化ビニールやカセイソーダの原料として、日本のクロールアルカリ産業を支える製塩会社として確固たる地位を築いています。塩田のあるゲレロ・ネグロ地域では、同社を核とするコミュニティが形成され、学校や病院、商店、教会等の施設が整備されています。同社が運営するスーパーマーケットもあり、雇用創出等により地域社会の安定にも寄与しています。また、同社が所在するエル・ビスカイノ生物圏保護区内には、世界自然遺産のOjo de Liebre湾(コククジラの繁殖地になっている)があり、常に周囲の生態系に配慮し、生物多様性の保護・保全に努めています。2000年9月、同社の所在する地域の一部は米国の野鳥保護団体WHSRN※1Western Hemisphere Shorebird Reserve Network = 西半球ショアバード(海岸を生息地とする野鳥)保護ネットワーク。※1によって国際重要生息地※2シギ・チドリ類(海岸を生息地とする野鳥)が1年間に10万羽以上来ること、または、ある生物種の生物地理学的個体群の10%以上を占めることが条件。※2の一つに選定され、2009年4月には西半球重要生息地※3シギ・チドリ類(海岸を生息地とする野鳥)が1年間に50万羽以上来ること、または、ある生物種の生物地理学的個体群の30%以上を占めることが条件。※3へ格上げされました。塩田に集まる鳥の種類や個体数の調査、巣づくり場の維持・保護等、WHSRNの活動に協力している他、コヨーテ等の被害から野鳥を守るために約200本の止まり木を設置する等、自然環境の保護に努めています。加えて、同社の製塩事業によって、さまざまな生態系が誕生しています。近郊湾と同等の塩分濃度である一部の蒸発池では、同様の生態系が根付き、多くの魚類・甲殻類・鳥類等が生息しています。さらに、微生物が多く生息する蒸発池(約8,000ha)では、カナダの森林の同じ面積と同等の酸素を生み出しています。「大気・土壌・海洋汚染の防止」「自然資源の保護」「生物多様性のモニタリング」という3つの環境政策方針の下、地域コミュニティや政府当局、大学、NGO等、幅広いステークホルダーと共に生態系調査や保護・保全活動等、環境と調和した持続的な開発に引き続き取り組んでいきます。

| モニタリングしている主な生態系 | 鹿(レイヨウの一種)、コククジラ、野鳥(約140 種)、ウミガメ〈定期的なモニタリング・調査〉 ESSAの環境保護チームは、PROFEPA(メキシコ環境保護連邦検察庁)やWHSRN(西半球ショアバード保護ネットワーク)等と連携し、個体数調査(年5~12回)や近郊湾の海水成分調査(年24回)を実施し、生態系をモニタリングしています。 |

|---|---|

| 活動事例① | ENDESU(メキシコ環境保護運動組織)と協力し、絶滅の危機にある鹿の保護地域を設け、繁殖に努めています(保護地域23,000ha内に約400頭。保護施設は2カ所)。 |

| 活動事例② | CONANP(メキシコ国家自然保護区委員会)やUABCS(南バハカリフォリニア自治大学)と協力し、Ojo de Liebre湾・San Ignacio湾におけるコククジラの個体数調査を定期的(年8回)に実施。クジラの生態系や行動パターンは中長期的な動向を踏まえる必要がありますが、2000年以前と比べると頭数が増加傾向であることを確認しています。 |

資源の開発においては、周辺の生物多様性や森林、水等への配慮が必要です。また、地域社会が重要なステークホルダーの一つとなります。当社がオーストラリアで進める原料炭事業は採掘の前も後も、細心の注意を払い、自然環境、そして地域社会との共生を果たしています。

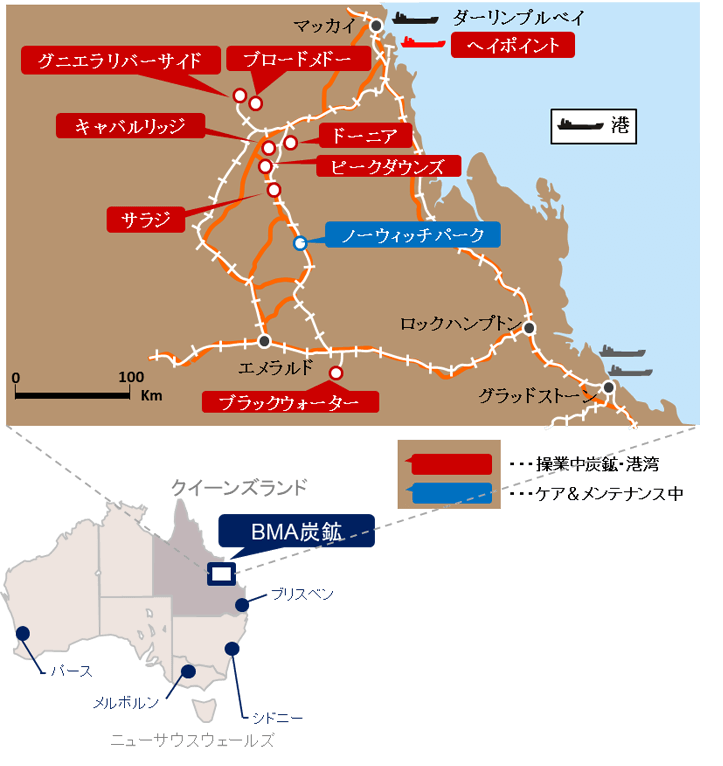

当社では、1968年に100%子会社である資源投資会社Mitsubishi Development Pty Ltd(MDP社)をオーストラリアに設立し、同社を通じて金属資源事業への投資を行ってきました。同社は2001年に世界大手の資源会社BHP Billiton(BHP社)と共同でBMAを設立し、クイーンズランド州での大規模原料炭事業に乗り出しました。巨額投資を行い操業のリスクを取り、自ら原料炭の主要プレイヤーになろうとする本格的な資源事業への大きな挑戦でした。

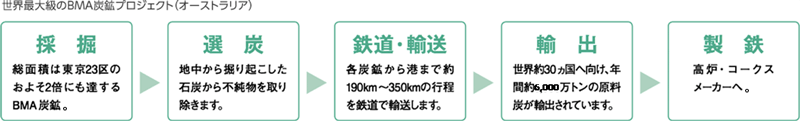

オーストラリア東部クイーンズランド州にあるBMA炭鉱。東京23区の2倍にも及ぶ広大な面積から、高品質の原料炭(製鉄の際に鉄鉱石と一緒に高炉に投入し、還元剤として使われるコークスのもとになる石炭)を採掘し、世界約30ヵ国に及ぶ需要家に向け供給されています。その量は年間約6,000~6,500万トンと世界最大級です。

BMAでは、社会・環境との共生を図る上で社会の期待や環境規制の要件も考慮し将来的な閉山計画の策定を含め、責任を持って対応しています。法令遵守をするとともに、環境影響評価を踏まえつつ、行政や専門家のレビューも経て、適切な閉山計画を策定します。閉山およびリハビリテーション(原状回復)コストは毎年の長期操業計画の過程で必要に応じて見直され、計画に沿ったリハビリテーションを実施し、社会・環境への負荷の最小化に努めています。

BMAの炭鉱は、大半が露天掘り炭鉱で構成されています。露天掘り炭鉱では、石炭層まで最大で200メートルを超える土砂を取り除いていく作業(剥土)が必要です。

採炭はまず表土をはがすところから始まります。雨の少ないこの地方では、森林は発達せず、表土は灌木混じりの草原に覆われています。30~40cmの表土を植生ごとはがし、この表土を別の場所に将来のリハビリテーションのために保存しておきます。その後、剥土、採炭と採掘プロセスを進めていくと最終的に残る大きなくぼみ(採掘跡)は、整地の上、適切に管理していた表土で覆い、周辺で採取した種子を使って植栽します。

また修復後も回復状態をモニターし、リハビリテーション完了後の地形が安定しているか、流れ出る水質が適切なレベルか、草木がしっかりと根付いているかをチェックします。BMAでは計画策定、修復作業や調査に当たるために、大学で生態学を学んだ専門家が活躍しています。

当社子会社のAgrex do Brasil社は、責任ある大豆に関する円卓会議(Round Table on Responsible Soy Association(RTRS))認証生産者として、RTRS認証基準を受けた約19,000haの農地で大豆の生産・販売を行っています。同社は、ブラジルのマラニョン州の農地でブラジルで初めてRTRS認証を取得しました。RTRS認証取得等の活動を通じて、同社は、土壌管理・保護の効率化、水管理の改善、従業員のモチベーション向上、近隣コミュニティとの関係強化等のさまざまな取り組みを行っています。

当社子会社のAgrex do Brasil社は、業界ガイドラインである大豆モラトリアム(Moratoria da Soja)を遵守し、アマゾン地域において2008年7月以降に森林を切り開いた土地で生産された大豆の取引を禁止しています。毎年、業界団体(ABIOVE/ANEC)及び市民社会の代表を含むワーキンググループが選定した第三者機関による監査を受け、同ガイドラインの遵守状況について確認を行っています。

当社は世界中のさまざまなステークホルダーに対して、ESGに関する取り組みについて積極的に情報発信することに努めています。CDPは世界中の機関投資家等の要請を受けて、企業の環境情報開示を促進する活動を実施し、気候変動対策等の環境情報関して世界最大のデータベースを保有する英国ベースの国際環境NGOで、当社は2014年度から、企業のサプライチェーン上の森林マネジメントを評価するCDP Forestsの質問書に回答しています。

当社子会社のCermaq社は、海洋の持続可能な利用に向けた地球規模の課題解決を目的として、2018年2月に国連グローバル・コンパクト(UNGC)の「持続可能な海洋原則(SOP:Sustainable Ocean Principles)」アクションプラットフォームに参画しました。国連において、民間企業主導の初のイニシアティブとして世界中の企業に対し責任のある海洋関連事業を実現するフレームワークとして「持続可能な海洋原則」を発表し、政府・学術機関・NGO・国連機関と緊密に対話しながら、海洋ビジネスのためのロードマップの作成に取り組んでいます。また、同社は、事業を展開しているすべての国で、生物多様性の保全を重要な取り組みとして位置づけています。具体的には、天然サーモンが生息するすべての地域において、地元の関係者と協力しながら生態系の保全に努めている他、事業を展開する国の法令を遵守しながら、海域のゴミの除去や、事業所における鳥や海獣の死亡数の追跡等も行っています。また、飼料調達方針として、危急種、絶滅危惧種、または近絶滅種に由来する魚粉や魚油、および森林破壊された土地で生産された大豆を使用しないことを定めています。

当社は、2009年2月に高知県、安芸市、高知東部森林組合と協定書を締結し、三菱の創業者である岩崎彌太郎のふるさと高知県安芸市において社有林を含む協定林を「三菱商事千年の森」と名付け、地域の環境保全に貢献することを目的にプロジェクトを開始しました。毎年、社員ボランティアを派遣、間伐等の森林保全活動・交流事業を実施しています。

また、当社は2020年3月に四国森林管理局および安芸市、高知東部森林組合と協定を締結し、彌太郎の森(別役地区)において四国森林管理局が定める「四国山地緑の回廊」※四国の国有林では保護林という制度で貴重な動植物や森林を保護するとともに、保護林と保護林をつなぐ国有林を「四国山地緑の回廊」として保全し、動植物が広く行き来できるようにすることにより、生物多様性の保全を図っています。※設定方針に準じた管理を導入することで合意し、生物多様性の保全に努めています。

沖縄、豪州において、産(当社)・学(大学、研究機関)・民(NGO)で連携しながら推進しています。沖縄においては静岡大学、豪州においてはJames Cook大学をパートナーとしています。プロジェクトの研究成果は、ウェブサイト、国際サンゴ礁シンポジウム等で発表され、サンゴ礁の環境耐性の解明、さらには海の生物多様性の保全に寄与しています。当プロジェクトは、紺綬褒章、国連生物多様性の10年日本委員会(UNDB-J)※2010年に名古屋で開催された生物多様性条約第10回締約国会議(COP10)で採択された愛知目標の達成を目指す委員会。※が推奨する事業として認定を受ける等、さまざまな形で評価を頂いています。また、当社は国際サンゴ礁年2018のオフィシャルサポーターとして、サンゴ礁保全プロジェクトの成果を積極的に発信しました。

自然の力を活用した気候変動対策(Natural Climate Solutions。 以下、NCS)を社会貢献活動の一貫として開始しました。

NCSにはさまざまな手法がありますが、当社が注目したのは、放牧地や森林の劣化・減少を防ぎ、植物によるCO2の吸収を保全しつつ、土壌や植物に貯留されるCO2が大気中に放出されることを防ぐ手法です。対象地は南アフリカとカナダ。気候変動対策と同時に、地域社会への支援と、生物多様性の保全への寄与も目指しています。

急速に人口が増加する南アフリカのダーバン近郊。同地では人口増に伴う放牧の増加で草や低木で構成される放牧地が減少し始めており、CO2吸収量の低下と、土壌に蓄えられたCO2の放出が懸念されています。本プロジェクトでは、環境NGO コンサベーション・インターナショナルと協業し、地域コミュニティの協力を得ながら、放牧地の保全に取り組みます。併せて、牧畜業の質向上や水資源の保全を通した、地域住民の生活レベル向上も狙いとしています。

当社では、米州の社会問題の解決や欧州・アフリカの環境保全や社会問題の解決を目的にしている三菱商事米州財団(MCFA)および三菱商事欧州アフリカ基金(MCFEA)を通じて、環境保全活動や環境に関する教育研究、貧困問題への取り組みを支援しています。ナイジェリアで貧困問題や失業問題の解決に取り組み、持続可能な有機農業をスタートするための支援を行うSpringboardや、カナダでカリブーの保護活動を行うYellowstone to Yukon Conservation Initiative等、多岐にわたるパートナー組織を通じて支援しています。

当社は、2015年4月に企業と生物多様性イニシアティブ(JBIB)※生物多様性の保全を目的として活動する日本の企業団体。※の会員となりました。JBIBは、生物多様性の保全に貢献することを目的に、共同研究の実施等積極的に行動する企業の集まりです。JBIBでは、日々の事業活動において生物多様性に配慮を行い、事業が自然環境に与える負荷軽減を通じて生物多様性の保全に貢献することを追求しています。今後、会員企業とのコミュニケーション等を通じて、生物多様性の保全に対する取り組みの一層の深化にチャレンジします。

植樹祭の様子

当社は、短期間での熱帯林の再生を目指し1990年に開始した熱帯林再生実験プロジェクトをはじめ、国内での森林保全プロジェクト、海の生物多様性の保全に取り組むサンゴ礁保全プロジェクト等をはじめ、国内外の環境保全に幅広く取り組んでいます。この一環として、2011年度から株主総会の招集通知や株主通信等、株主の皆様への郵送資料をEメールでお送りすることにご賛同いただいた場合、お一人さまにつき1年に2本、植樹を行う取り組みを実施しています。2021年度も、約4万本を植樹し、これまでに累計約48万本の植樹が実現しました。