当社および当社グループ企業(以下、当社グループ)では、世界中で約8万6000名の社員が働いています。当社グループにとって価値創出の源泉は「人材」です。

当社グループと共に対処・挑戦する課題である、8つのマテリアリティの中に「多様な人材が未来を創る活気に満ちた組織の実現」が含まれているように、当社グループがこれからも持続的に企業価値を創出するには、事業のさらなる多様化・グローバル化に対応し、性別や国籍等にかかわらず、多様な人材がそれぞれの持つ能力を存分に発揮することが必要です。それには働く環境の安全確保、健康維持・増進を通じて、従業員のウェルビーイングを向上することが重要な課題と考えます。このような当社の取り組みが評価され、継続して「健康経営優良法人(ホワイト500)」に認定されています。

当社グループでは、各個人・組織ごとの自律的かつ、適性に応じた柔軟な安全衛生および健康経営の取り組みを推進します。社員やコントラクターが安心して働ける環境づくり(安全、健康、労務管理や危機管理等)においては、事業活動を行っている各国の法定基準を満たすことはもちろん、さらに充実したマネジメントシステムの構築・運用を目指しています。当社グループの中には、労働安全衛生マネジメントシステムの国際規格であるISO45001を取得している企業があります。また、グループ全体での労働安全衛生マネジメントを推進するために、組織体制の整備、責任の明確化を図り、継続的に進捗の確認と、取り組みの改善と維持・向上に努めます。

よって、以下の当社グループ方針を定めます。

当社は、「多様な人材が未来を創る活気に満ちた組織の実現」をマテリアリティの一つに掲げています。

多様な人材がそれぞれの持つ能力を存分に発揮し、生き生きと働けるよう労働安全衛生方針を示しています。

事故が発生した際の迅速な対応に加え、安全衛生に対する意識の向上と管理体制の整備や改善を通じた取り組みを推進しています。一方、当社(三菱商事単体)では、従業員の疾病リスク低減を通じて、従業員の健康維持・増進を推進しています。従業員の労働衛生の中では、メンタルヘルスに重点的に取り組んでおり、カウンセリング窓口やメンタルヘルスサポートデスクを設け公認心理師・臨床心理士を置き、社内診療所にも専門の医師を置いて対応しています。さらにウェブ上でのストレスチェックも定期的に行っています。

当社は、サプライチェーンにおいても環境・社会性面のマネジメントが重要であると認識し、「持続可能なサプライチェーン行動ガイドライン」(2018年8月改訂)を策定しています。当ガイドラインでは、人権の尊重や安全で衛生的かつ健康的な労働環境の提供に努めることを定めています。同ガイドラインを取引先関係者の皆様と共有することのみならず、その遵守状況を確認するための定期的なアンケート調査を実施しています。労働安全衛生の管理は基本的には事業ごとに行っていますが、活動地域や事業内容から、必要と判断される場合には、サプライヤーを訪問し活動状況の確認を行う※ 国内外の1次サプライヤーが対象※等、当社グループとしてサプライチェーン全体の労働安全衛生強化に努めています。

当社は世界で200カ国以上に拠点を持ち、グローバルに事業展開をしており、それらの国の中には、HIV/エイズ、結核、マラリアの問題が重要課題である国も存在します。これらの世界的な健康問題について、当社も積極的に対応していくこととしています。

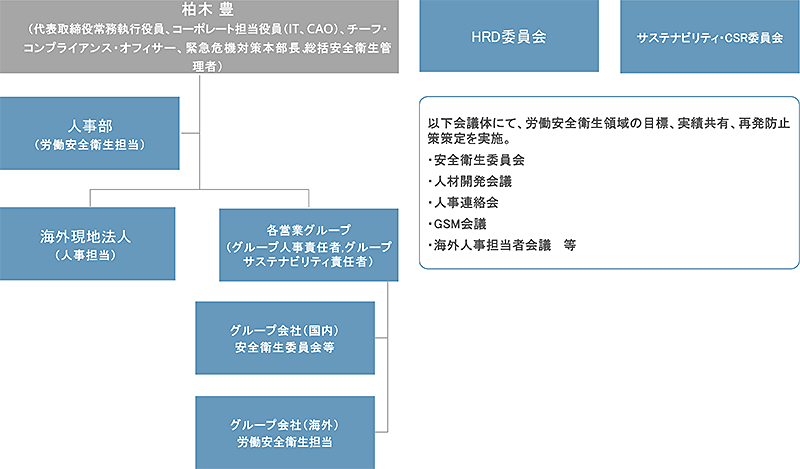

| 所管役員 | 柏木 豊(代表取締役常務執行役員、コーポレート担当役員(IT、CAO)、チーフ・コンプライアンス・オフィサー、緊急危機対策本部長) 小林 健司(執行役員、コーポレート担当役員(CSEO)) |

|---|---|

| 審議機関 (経営意思決定機関である社長室会の下部委員会) |

HRD委員会、サステナビリティ・CSR委員会 委員会で審議された労働安全衛生に関わる重要事項は、社長室会にて機関決定され、所定の基準に基づき、取締役会に付議・報告されています。 |

| 事務局 | 人事部、サステナビリティ部 |

当社グループの労働安全衛生マネジメントは、取締役常務執行役員コーポレート担当役員(CAO)を最高責任者に任命し、労働安全衛生の管理の主体である各営業グループを人事部が取りまとめる体制で推進しています。

国内の当社グループ各社では、労働安全衛生法に基づき衛生委員会等を設置し、従業員も参加し、健康障害の防止および健康の保持増進に関する計画策定や評価、改善の審議をしています。特に工場等を有する連結先では、朝礼等の場で従業員からヒヤリハット等の危険の報告を受け、必要な対策を実施しています。

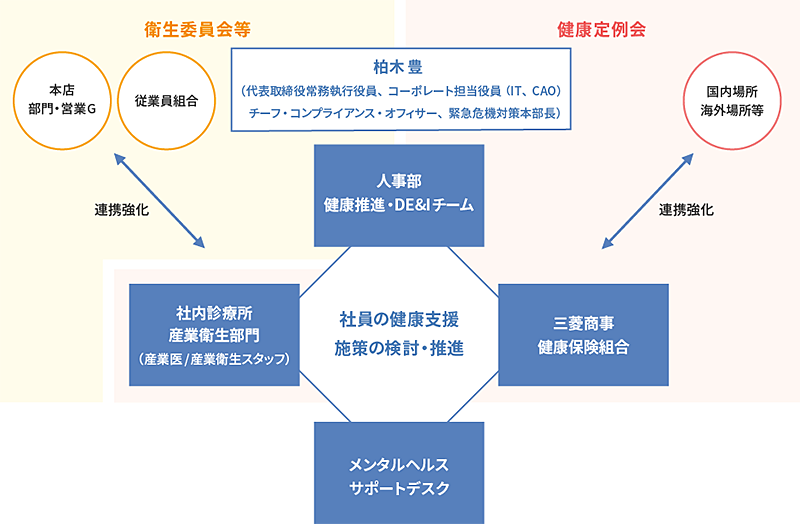

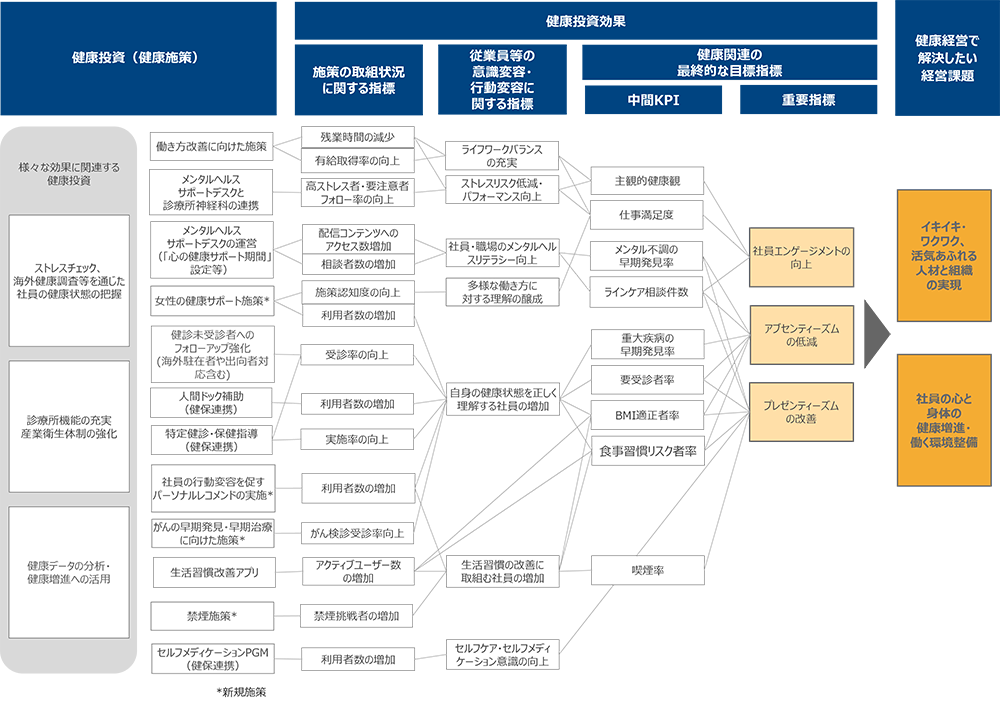

当社では、社員の健康を経営課題として位置付け、健康経営に取り組んでいます。

当社では投融資案件の審査に際し、経済的側面だけでなく、ESG(環境、社会、ガバナンス)の観点を重要視し、総合的に審議・検討しています。労働安全衛生の観点では、事故・災害リスクの高い事業を中心に、HSE(Health, Safety, & Environment)管理体制の整備状況や重大事故・災害の有無、対応状況、LTIFR(Lost Time Injury Frequency Rate)等の定量データを確認することを通じ、審議・検討に役立てています。また、新規・撤退案件の審査のみならず、既存事業投資先の事業経営をモニタリングし、改善に資するように努めています。

労働安全衛生をHSEリスクの一つと捉え、「MCグループリスク管理方針」にて管理しています。

〈抜粋〉

当社グループでは、従業員の労働災害の防止に努めています。

当社グループ会社において労働災害が発生した場合は、労働災害専用の報告ルートを通じて報告され、死亡・重傷等の重大な結果を伴う場合や、法令違反等が疑われる場合はコンプライアンス報告ルートをも通じて報告がなされることで、労働災害に対して適切に対処(調査、所見への対応等)し、速やかな再発防止策を講じる体制を構築しています。

なお、発生した労働災害は、コンプライアンス委員会、および年一回のサステナビリティ調査を通じて把握、集計することで、労働災害の減少に向けて活用しています。

三菱商事 健康経営宣言

三菱商事は、「イキイキ・ワクワク、活気あふれる人材と組織」の実現を目指しており、

社員の健康管理を重要な経営課題として位置付けています。

「個々の社員の活躍は、心身の健康あってこそ」という考えのもと、

社員の心と身体の健康増進・働く環境整備に努めます。

一人ひとりの社員が Well-being を高め、多彩・多才な人材の個性・才能を存分に発揮出来るよう、

健康経営を推し進めてまいります。

三菱商事株式会社 代表取締役 社長 中西 勝也

当社にとって価値創造の源泉は「人材」です。当社グループと共に対処・挑戦する課題である、8つのマテリアリティの中に「多様な人材が未来を創る活気に満ちた組織の実現」が含まれています。当社グループがこれからも持続的に企業価値を創出するには、事業のさらなる多様化・グローバル化に対応し、性別や国籍等にかかわらず、多様な人材がそれぞれの持つ能力を存分に発揮することが必要です。それには働く環境の安全確保、健康維持・増進が重要な課題と考え、2022年度に経営トップより健康経営宣言を制定致しました。

当社の取り組みが評価され、継続して「健康経営優良法人(ホワイト500)」に認定されています。

社員やコンストラクターが安心して働ける環境づくり(安全確保、健康増進、労務管理や危機管理等)においては、事業活動を行っている各国の法定基準を満たすことはもちろん、さらに充実した労働安全衛生マネジメントシステムの構築・運用を目指しています。

(1) 産業医等による社内通知

社内報での「健康コラム」、各種階層別研修での、健康データ・課題・取り組みの説明・共有等。

(2) 健康セミナー・健康チェックイベント

オンラインを活用し、国内在勤者のみならず海外在勤者も含めた全社員を対象に実施。

(3) 健康アプリの提供

食事・運動・睡眠の記録や、それに応じた健康アドバイスを通じ、生活習慣の可視化・改善につながる健康アプリを、国内全社員向けに導入。今後、海外在勤者向けにも導入予定。

(4) 健康的な食事機会の提供

検証結果

肥満者割合に改善が見られ、特に男性では2019年度 31.0%→2021年度 28.7%と2.3ポイントの改善が図れた。

(1) 心の健康を定期的に自己確認するツールとして、2022年度は7月にストレスチェック実施。同時期に全 社員を対象とした個別相談会を開催(希望制、対面・オンライン)。

(2) 全社で「心の健康サポート期間」を設定、各種取り組みを実施。

海外には、社員約1,100名とその家族約1,350名が駐在しています。言語、文化、そして医療水準等、日本と異なる環境で働く社員とその家族の健康管理面では、年一回の健康診断受診と、病気や心身不調を感じた場合の、本店診療所への相談体制を整備しています。適切な健診・治療が受けられない生活環境の厳しい都市については、日本国内や医療先進地で健康診断を受けたり、心身のリフレッシュをするための旅費補助制度を適用しています。また、緊急医療機関と提携し、社外にも電話による24時間日本語相談窓口を設置したり、在勤地の医療機関で対応できない病気・事故等については、東京やシンガポール、バンコク等へ搬送し、きめ細かな対応を行っています。

人事部では、海外在勤者の健康診断受診状況、健康・勤務状況を、健康関連施策の充実に資する目的で、2013年からアンケートを実施しています。勤務状況・ストレス状況を確認の上、状況確認が必要と思われる人には人事部やメンタルヘルスサポートデスクによるフォローを行っています。

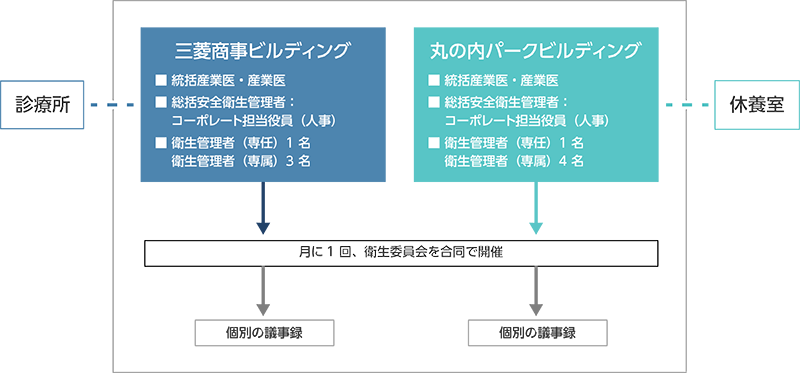

本店・関西支社・中部支社内に当社社員と国内外出向者を対象にした診療所を設置しています。本店診療所は、内科・眼科・皮膚科・耳鼻咽喉科・整形外科・神経科の各専門医を招聘し、看護師、検査・放射線技師、管理栄養士、薬剤師等、計約50名(常勤・非常勤含む)と、最新の検査機器を用いた検査体制で社員の健康管理を実施しており、2021年度は延べ約15,500名、2022年度は17,745名が診療所を利用しています。

国内での定期健康診断受診率は100%で、健診結果により、必要と判断された社員には、健診後(3カ月後、6カ月後)に2次検診の呼び掛けを実施し、2次健診も受診を徹底しています。診療所には産業衛生部門が併設されており、病気の治療による休職者の復職診断、仕事と治療の両立支援を行う等、健康状態に不安のある社員が安心して働けるよう医療面から支援しています。また職場巡視や衛生委員会での審議を通じ、快適な職場環境の維持を目指すとともに、長時間労働者に対する医師面接を通して、長時間労働と健康障害発生について周知し、全社員が心身ともに健康な状態で働ける職場作りの支援と健康リテラシーの向上に向けた取り組みを継続中です。

診療所では早期受診・早期治療を推進するとともに、健康診断と併せて、中長期的な健康管理を行っています。40歳以上の社員を対象にした特定健診の受診率は84%です。脂質異常症、高血圧症、糖尿病、高尿酸血症といった生活習慣病への対策は社会的に急務の課題となっています。当社でも、社員の生活習慣病やメタボリックシンドロームへの対策として、医師や管理栄養士による保健指導や栄養指導等を行っています。生活習慣病は、早期からの取り組みが重要です。今後は若年層への保健指導に加え、検査値の異常がない健康な社員に向け、健康を維持するライフスタイルの啓発にも取り組んでいきます。

社員が、自身の健康に関心を持ち、自ら健康状態を保持・増進する「セルフケア」への意識付け・きっかけづくりとなることを目指し、オンラインで専門家(薬剤師)への相談や薬の購入が可能な、セルフメディケーショサービスを三菱商事健康保険組合とのコラボレーションにより社員向けに案内しています。また本セルフメディケーションサービスを含めた健康経営関連事業を開発する際、自社従業員を対象としたサービス提供やトライアルを行い、健康経営に資する事業の改善につなげています。

当社では社員のメンタルヘルスも、予防・早期対応に重点を置きながら手厚くケアしています。社員が自らのストレス状態や傾向を把握してセルフケアを行えるよう、ウェブ上のセルフチェックシステムを用意するとともに、管理職を含む社員向けの各種研修を実施し、メンタル不調の予防に取り組んでいます。2016年度より、出向者も含めた国内在勤従業員を対象にストレスチェックを実施しています。ウェブ上での回答後、ストレス状態が即時に3段階で判定され、各人へ画面でフィードバックするとともに、診療所により高ストレス者と判断された場合には、診療所神経科医師との面接を推奨、実施し、必要があれば就業上の措置を行っています。また、社内のメンタルヘルスサポートデスク・社内診療所神経科を通じ、社員(国内・海外出向者含む)の相談を早期に受け、職場と共にサポートする体制を敷いています。その他にも、EAP※Employee Assistance Program(社員支援プログラム)※の専門機関と提携した社外相談窓口を設置しており、社員やその家族が対面・電話・メールで、いつでも相談・カウンセリングを受けられる体制を整えています。さらに、個人を特定しない集団分析結果をグループ全体で共有し、働き方や職場環境の改善に活用しています。今後は、分析データの活用により、メンタル不調者へのケアや予防、メンタルへルスの理解を深めるための研修等にも力を入れていきます。

当社社員(国内・海外出向者含む)を対象としたメンタルヘルスサポートデスクを設置しています。公認心理師、臨床心理士で組織され、職場や従業員からのメンタルヘルス相談への対応やストレスチェックの実施者に対するサポート、神経科の医師と職場やメンタルに不調を感じる本人との間の調整役になっています。精神科関連疾患による長期欠勤者が復職する際にはリハビリプログラムの作成や職場の受け入れ態勢への助言等、復職支援と長期フォローを行っています。

ストレスチェック 実績(国内)

| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |

|---|---|---|---|

| 実施率 | 95% | 94% | 94% |

労働安全衛生法に基づく定期健康診断を実施している他、社員を対象に、人間ドックの受診料を負担※三菱商事健康保険組合にて実施。※(一部自己負担あり)し、受診を推奨しています。

感染症の発生や流行状況について、厚生労働省・外務省・WHO(World Health Organization)・CDC (Center For Disease Control and Prevention)等のさまざまな情報を収集・分析し、緊急危機対策本部と産業医・産業保健スタッフが連携し、社内の感染症対策を実施しています。

新型コロナ感染症については、国内外の状況を見極めながら、「感染しない」「感染させない」「重症化させない」の3つのキーワードを軸に、社員のみならず、社内で働く全ての職員を対象に、「社員の感染予防・感染拡⼤防⽌」と「適切な事業継続」の観点から、必要な措置を行っています。

海外駐在員やその家族向けの医療相談体制を強化し、感染防止に対する医療アドバイス、メンタルケアを実施する等、感染拡大地域でも安心して働けるよう支援を行っています。

熱帯熱マラリア流行地域への出張者に対する抗マラリア薬の予防投与、麻疹・風疹の抗体検査とMRワクチン接種、季節性インフルエンザワクチンの社内集団接種の実施等、職場における感染予防策についても万全な体制で取り組んでいます。

モンゴル結核予防会と連携して、ウランバートル市内の結核に関する認知度向上を目的に、結核患者の多い世代である大学生を対象に結核に関するメッセージ入りノートや紹介ビデオを製作してイベントを実施しました。また、中等学校生徒を対象に絵コンテストや優勝作品ポスターの広告掲示等を実施し、5大学・750中等学校で啓発活動を行いました。

業務の複雑化やスピード化等で、質・量ともに業務の負荷は増加傾向にあります。また、総合商社の特性上、大型プロジェクトとの関わりや海外取引等で、業務が一定時期に集中する繁忙期が発生します。そのため当社では、過重労働による健康障害防止に向け、(1)社員の心身の健康、(2)法令・規程の遵守、(3)恒常的な長時間残業への適切な対処の3点について重点的に取り組んでいます。具体的には、非管理職の残業時間、および管理職の時間外勤務について、法定よりも厳しい基準で健康面のフォローを行っており、一定の基準を超えた社員に対しては健康調査票を送付し、産業医等による面接指導を義務付けています。また、PCログ等客観データを踏まえた正確な残業時間の申告や特別条項付き36協定の遵守はもちろん、管理職向けの時間管理研修等の取り組みも行っています。個々の事業環境や対面業界等が異なる中、各組織・個人の自律的な取り組みを尊重しながら、会社全体としても、計画的な休暇取得の促進により、有給休暇取得率70%以上を目指す他、長時間残業の課題がある組織では、個別に改善策を策定・実行し、過度な長時間残業の削減等、過重労働の防止に取り組んでいます。その結果、2022年度の有給休暇取得率は67%、月間平均残業時間は29.9時間/月(2021年度60%、30.4時間/月)となっています。これからも、各組織・個人が自律的に、メリハリのある働き方を追求することで、成果・業績の向上を図りつつ、生産性・効率性を高めた働き方を実現していきます。また、成果に応じた公正な評価がなされる組織風土・文化を育みながら、多様な人材が活躍できる環境をつくっていきます。

当社グループ会社は自らの事業環境・業態に応じて、対応方針の策定、労働安全衛生マネジメントシステムの導入等、適切な対応を図り、労働災害防止活動に取り組んでいます。一定の労働安全衛生リスクを有する当社グループの99.6%が労働安全衛生マネジメントシステムを備えていることが確認されています。ここでは連結先の取り組み事例をご紹介します。

ドンギ・スノロLNGプロジェクトは、当社が最大株主として参画しています。ガスの受け入れは、危険度の高い事業であるため、労働安全衛生は最重要課題の一つとして認識しています。労働者の安全を確保するべく、例えば、統合品質、健康、安全、セキュリティー、環境方針の策定や、Process Safety Management Committeeの設置の他、従業員に対する、作業許可(Permit to Work)、プロセス安全管理、危機管理対策、火災対策等に関するトレーニングを実施しています。また、定期的な見直し・改善を行い、強固な安全体制を確立しています。

(1) 監査の実施

Permit to Work AuditおよびSLC(Safety Leadership Conversations)をほぼ毎日実施し、作業現場にてPermit to Workの記入ミス等の他、実際の作業安全に関する指摘事項もチェックし、アクションがあればフォローアップを行っています。もし作業が不安全であると判断された場合は、その場で作業を停止させます。

(2) リスクアセスメントの例

基本的に全ての作業でJHA(Job Hazard Analysis)を作成し、作業の各ステップにどのような危険があるか、リスクのレベルはどの程度か、リスクをコントロールする手立ては何か、最終的なリスクのレベルはどの程度かを評価し、作業が安全に実施できることを確認します。

エムシー・ファーティコム㈱では安全への取り組みの核として、製造改善を目指す「S・I・GMA(シグマ)活動」を実施しています。

「安全 = Safety」「改善 = Improvement」「誠実な行動 = Good Manner」を目標とする本活動を通じ、全社一丸となって安全への意識喚起、製造改善に取り組んでいます。労働安全衛生マネジメントシステム「OHSAS 18001」の認証を4工場1製造所全てにおいて取得、2020年には「ISO45001」への移行も完了し、責任ある肥料メーカーとして、今後もさらなる安全・安心を追求していきます。

ISO45001認証を取得している主な関係会社

| 所属グループ | 会社名 | 事業内容 |

|---|---|---|

| 天然ガスグループ | FAIRFIELD ENERGY LTD | 原油上流資産の廃坑・廃山事業 |

| TOMORI E&P LIMITED | 天然ガスの開発・生産・販売事業 | |

| 総合素材グループ | POSCO MC MATERIALS Co.,Ltd. | ニードルコークス等の製造・販売 |

| Cape Flattery Silica Mines Pty. Ltd. | 硅砂の製造・販売・物流 | |

| 化学ソリューショングループ | エムシー・ファーティコム㈱ | 肥料製造 |

| PT. KANSAI PAINT INDONESIA | 自動車塗料製造販売 | |

| Thai Shinkong Industry Corporation Ltd. | PET樹脂の製造・販売 | |

| 金属資源グループ | Anglo American Sur S.A. | 銅鉱石採掘・加工・販売 |

| 産業インフラグループ | 千代田化工建設㈱ | プラントエンジニアリング事業 |

| Mitsubishi Electric de Colombia Ltda. | エレベーター事業(販売・保守メンテナンス) | |

| MITSUBISHI ELEVATOR MALAYSIA SDN. BHD. | エレベーター事業(販売・保守メンテナンス) | |

| MITSUBISHI ELEVATOR (SINGAPORE) PTE. LTD. | エレベーター事業(販売・保守メンテナンス) | |

| 三菱電梯香港有限公司 | エレベーター事業(販売・保守メンテナンス) | |

| Mitsubishi Elevator (Thailand) Co., Ltd. | エレベーター事業(販売・保守メンテナンス) | |

| Mitsubishi Heavy Industries Compressor International Corporation | コンプレッサの生産、販売、サービス事業 | |

| 自動車・モビリティグループ | PT MITSUBISHI MOTORS KRAMA YUDHA INDONESIA | 自動車車両製造 |

| 広汽三菱汽車有限公司 | 自動車組立・輸入販売 | |

| 食品産業グループ | 浙江大菱海洋食品有限公司 | 水産物の輸出入・仕入・加工・販売事業 |

| Cermaq Group AS | サーモン養殖事業 | |

| Deccan Fine Chemicals (India) Private Limited | 農薬原体・中間体の受託製造事業 | |

| OLAM INTERNATIONAL LIMITED | 農産物の生産、集荷、加工、貿易、港湾運営事業 | |

| Princes Limited | 食品・飲料製造事業 | |

| Nisshin Foods (Thailand) CO., LTD | 即席麺等の製造及び販売 | |

| フードリンク㈱ | 食肉専門商社 | |

| 電力ソリューショングループ | N.V. ENECO | 総合エネルギー事業 |

| AMMAN ASIA ELECTRIC POWER PRIVATE SHAREHOLDING COMPANY | ヨルダンにおける民間発電事業 | |

| GS BATTERY VIETNAM CO., LTD. | 自動車および二輪車用、産業用鉛蓄電池の製造・販売 | |

| Umm Al Houl Power | カタールにおける民間発電・造水事業 | |

| OVO Energy Ltd. | 電力・ガス小売事業 |

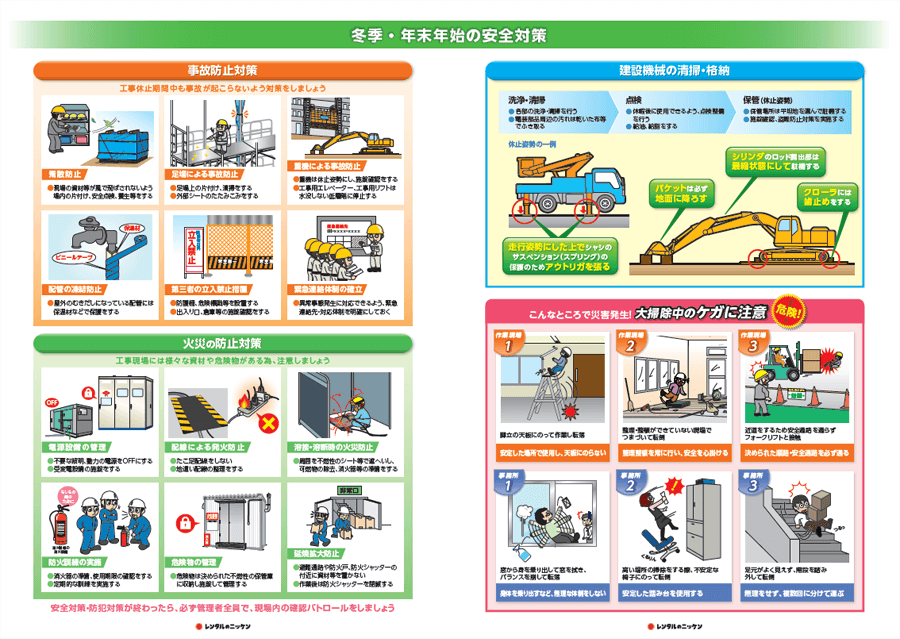

㈱レンタルのニッケンでは、安全ニュースを2002年から定期的に発行し、顧客等と共有しています。このニュースでは労働災害の撲滅を目的とした提言や労働安全衛生に関係する団体が発行する労働災害白書等の資料を基に起こり得る災害と回避する方法や予防策等の情報を発信しています。

安全ニュース

連結ベースの労働災害度数率※

(生産現場を有する主要な事業会社(子会社、共同支配事業(Unincorporated))が対象)

| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |

|---|---|---|---|

| ①自社従業員 | 4.16 | 3.26 | 3.87★ |

| ②自社従業員以外の労働者(コントラクター従業員) | 1.95 | 1.14 | 0.52★ |

| 全体(①+②) | 3.79 | 2.73 | 2.75 |

連結ベースの労働災害度数率※

(生産現場を有する主要な事業会社(子会社、共同支配事業(Unincorporated)、関連会社等)が対象)

| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |

|---|---|---|---|

| ①自社従業員 | 3.40 | 2.43 | 2.77 |

| ②自社従業員以外の労働者(コントラクター従業員) | 0.72 | 0.87 | 0.48 |

| 全体(①+②) | 2.74 | 2.03 | 1.98 |

当社における2022年度実績死亡災害者数(コントラクター従業員を含む)は、当社が株式の保有等により支配力を有する生産現場を有する主要な事業会社(子会社、共同支配事業(Unincorporated)が対象)において1名となりました。

一方で、生産現場を有する主要な事業会社(子会社、共同支配事業(Unincorporated)、関連会社等が対象)における2022年度実績の労働災害度数率は1.98と、2021年度実績(2.03)より更なる低減を達成しました。これは当社グループの生産現場を有する主要な事業会社に於ける労働災害防止強化等の措置が奏功した結果として労働災害件数が昨年度実績から更に大幅減少(▲11.4%)したことによるものです。

当社は、当社グループの目標に掲げている「労働災害度数率の前年度対比減少」を達成することを通じて、「死亡災害ゼロを含む労働災害ゼロ」という究極的な目標を目指しています。連結先は経営戦略に沿って毎年入替が発生しますが、引き続き全連結ベースでの労働災害把握を推進すると共に、労働安全衛生リスクが高い事業を営む事業投資先に対しては株主の立場を通じた労働災害低減への促し、労働安全衛生指導を通じた労働安全衛生の強化を継続して参ります。

【参考①】2021年度実績セグメント別の死亡災害者数(子会社、共同支配事業(Unincorporated)が対象)

| 2021年度 | 2022年度 | |

|---|---|---|

| 天然ガスグループ | 0名 | 別途開示 |

| 総合素材グループ | 2名 | 別途開示 |

| 化学ソリューショングループ | 0名 | 別途開示 |

| 金属資源グループ | 0名 | 別途開示 |

| 産業インフラグループ | 0名 | 別途開示 |

| 自動車・モビリティグループ | 0名 | 別途開示 |

| 食品産業グループ | 4名 | 別途開示 |

| コンシューマー産業グループ | 1名 | 別途開示 |

| 電力ソリューショングループ | 0名 | 別途開示 |

| 複合都市開発グループ | 0名 | 別途開示 |

| コーポレートスタッフ部門 | 0名 | 別途開示 |

| 全体 | 7名 | 1 |

【参考②】2021年度実績グループ別の労働災害度数率(子会社、共同支配事業(Unincorporated)、関連会社等)が対象)

| 2021年度 | 2022年度 | |

|---|---|---|

| 天然ガスグループ | 0.10 | 別途開示 |

| 総合素材グループ | 1.56 | 別途開示 |

| 化学ソリューショングループ | 3.67 | 別途開示 |

| 金属資源グループ | 1.59 | 別途開示 |

| 産業インフラグループ | 2.48 | 別途開示 |

| 自動車・モビリティグループ | 0.18 | 別途開示 |

| 食品産業グループ | 3.67 | 別途開示 |

| コンシューマー産業グループ | 0.56 | 別途開示 |

| 電力ソリューショングループ | 1.16 | 別途開示 |

| 複合都市開発グループ | 0.34 | 別途開示 |

| コーポレートスタッフ部門 | 0.81 | 別途開示 |

| 全体 | 2.03 | 1.98 |

当社は営業グループごとに、連結ベースで労働安全衛生の管理を実施しています。

単体の労働災害度数率※1

| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |

|---|---|---|---|

| ①自社従業員 | 0.16 | 0.17 | 0★ |

| ②自社従業員以外の労働者(派遣社員) | - | 0 | 0★ |

| 全体(①+②) | 0.16 | 0.15 | 0 |

単体の労働災害強度率※2

| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |

|---|---|---|---|

| ①自社従業員 | 0.00 | 0.00 | 0★ |

| ②自社従業員以外の労働者(派遣社員) | - | 0 | 0★ |

| 全体(①+②) | 0.00 | 0.00 | 0 |

単体の職業性疾病度数率※3

| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |

|---|---|---|---|

| ①自社従業員 | 0 | 0 | 0★ |

| ②自社従業員以外の労働者(派遣社員) | - | 0 | 0★ |

| 全体(①+②) | 0 | 0 | 0 |

上記3年間に於いて、死亡災害は発生していません。

業界平均(厚生労働省「労働災害動向調査(事業所規模100名以上の卸売業・小売業を対象)」より)

| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |

|---|---|---|---|

| 労働災害 度数率 | 2.27 | 2.31 | 1.98 |

| 労働災害 強度率 | 0.11 | 0.05 | 0.05 |

事業所ベースのため、当社では労働安全衛生データ(単体)の比較対象となります。

当社グループ企業(国内)における法定健診実施率(連結)

| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |

|---|---|---|---|

| 当社グループ企業(国内)における法定検診実施率 | 100% | 100% | 100% |

国内在勤者健診受診率(単体)

| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |

|---|---|---|---|

| 国内在勤者健診受診率 | 100% | 100% | 100% |

有給休暇取得率(単体)

| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |

|---|---|---|---|

| 有給休暇の取得率 | 55% | 60% | 67% |

| 2022年度受診者数(延べ人数) | 年間約 17,745名(検診5,722名、一般診察10,897名、海外医療相談・保健指導他1,126名) |

|---|

| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |

|---|---|---|---|

| 海外赴任者健診実施率 | 80% | 77% | 86% |

| 特定健診 受診率 | 84% | 84% | 集計中 |

| 健康診断等の結果を踏まえ、一定の基準を満たした従業員に対する保健指導(労働安全衛生法第6条7項に基づく、有所見者等に対する保健指導) 受診率 および 継続率 | - | 100% | 100% |

| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |

|---|---|---|---|

| 実施率 | 95% | 94% | 94% |

| 研修名 | 概念 | 対象 | 受講者数 |

|---|---|---|---|

| 2022年度 | |||

| 組織マネジメント研修 | 統括産業医より「安全・健康管理」について講義 | チームリーダークラス | 96名 |

| 新任M2研修 | 「開講挨拶」講義のテーマの一つに健康を含む。 | 管理職 昇格者 | 151名 |

| 新入社員中間フォローアップ研修 | 「ストレスマネジメント」について講義 | 新人 | 121名 |

| キャリア採用導入研修 | 「ストレスマネジメント」について講義 | キャリア採用者 | 42名 |

| インストラクター研修 | 「職場のメンタルヘルス」について講義 | インストラクター | 123名 |

| 国内出向時オリエンテーション | 「人事労務管理」講義の中のテーマの一つにメンタルヘルスを含む。顧問弁護士が講義 | 出向先での管理職 | 150名 |

| MCスキルアップ講座「労働法と人事労務」 | 労働法の基礎および労務管理における留意点(メンタルヘルスケア・ハラスメント等)について講義 | 業務上必要のある社員(申込型) | 23名 |

| 研修名 | 概念 | 対象 | 受講者数 |

|---|---|---|---|

| 2020年度 | |||

| コロナ禍におけるラインケア(2020年度のみ実施) | 統括産業医、社内公認心理師より「コロナ禍におけるラインケア」について講義 | 管理職 | 3,162名 |

| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |

|---|---|---|---|

| 相談対象者 | 205 | 263 | 270 |

| 延べ相談件数 | 1,909 | 2,431 | 3,116 |

| うち、ラインケア相談件数 | (1,276) | (1,592) | (1,687) |

| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |

|---|---|---|---|

| 回答者数 | 4,520 | 5,376 | 5,206 |

| 絶対的プレゼンティーズム(WHO-HPQ) ※100点満点 |

65.9 | 67.9 | 69.5 |

| 相対的プレゼンティーズム(WHO-HPQ) ※0.25ー2の範囲 |

1.09 | 1.11 | 1.11 |

| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |

|---|---|---|---|

| 男性 | 30.6 | 28.7 | 集計中 |

| 女性 | 9.7 | 5.9 | 集計中 |

| 合計 | 23.4 | 23.0 | 集計中 |

その他、健診の問診項目・各種数値等やアンケート等のデータを把握・分析し、課題把握や施策検討に用いています。

| 2021年度 | 2022年度 | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 20歳からの体重増加※1「20歳の時から10kg以上増加」にチェックをした人(※1) | 食事習慣リスク※2食事に関する問診4項目(間食、朝食欠食、食べる速度、夕食時間)のうち、2項目以上にチェックをした人(※2) | 生活習慣改善意識※3運動や生活習慣改善に「取り組んでいる」をチェックした人(※3) | 20歳からの体重増加※1「20歳の時から10kg以上増加」にチェックをした人(※1) | 食事習慣リスク※2食事に関する問診4項目(間食、朝食欠食、食べる速度、夕食時間)のうち、2項目以上にチェックをした人(※2) | 生活習慣改善意識※3運動や生活習慣改善に「取り組んでいる」をチェックした人(※3) | |

| 男性 | 32.8% | 30.7% | 55.9% | 集計中 | 集計中 | 集計中 |

| 女性 | 12.2% | 27.3% | 39.6% | 集計中 | 集計中 | 集計中 |

| 合計 | 27.5% | 25.4% | 23.4% | 集計中 | 集計中 | 集計中 |

(いずれも、社内診療所等問診データに基づく)

★の付されたESG情報は、独立した第三者であるデロイト トーマツ サステナビリティ㈱の保証を得ています。