移行期の低・脱炭素化に資する製品・サービスを提供しながら、温室効果ガスの削減に取り組み、脱炭素社会の実現に貢献します。

当社は社会における脱炭素化を挑戦すべき重要な経営課題の一つと捉えており、さまざまな分野で事業を通じた脱炭素化を推進しています。このトランスフォーメーションを主導し、成長に「つなげる」ことで、MC Shared Value(共創価値)を創出していきます。

当社は、自社の脱炭素化(2030年度半減(2020年度比)、2050年ネットゼロ)を促進するとともに、中期経営戦略2024期間の3年間で1.2兆円規模のEX関連投資等を通じて、社会の脱炭素化に貢献していきます。

当社では、脱炭素社会の実現に向けて、国内外で再生可能エネルギー事業の取り組みを拡充しています。本取り組みに関し、当社では2030年度に2019年度比で持分発電容量を3.3GWから6.6GWへと倍増させることを目標として、取り組みを進めていきます。

当社の子会社であるオランダ総合エネルギー事業会社であるEneco社は、オランダ、ベルギー、ドイツの3ヵ国を中心に、再生可能エネルギー(以下「再エネ」)を中核とした発電事業、電力・ガストレーディング事業、電力・ガス小売事業、地域熱供給事業を展開しており、オランダ第3位の強固な顧客基盤と共に、建設中を含め約1,800MWの再エネ資産を保有しています。2007年から他社に先駆けて再エネ開発を行い、2011年からは、消費者向けに100%グリーン電力(グリーン証書の活用含む)を供給する等、グリーンブランドとしての地位も確立しています。また、顧客重視のサービスをいち早く会社目標として掲げてきた先進的な企業です。加えて、自社の活動によるCO2排出(Scope1/2)のみならず法人・一般家庭向けの電力・ガス・熱供給を含めたバリューチェーン(Scope3)を対象に2035年までのカーボンニュートラル実現を目指す「One Planet Plan」を発表。国内外から気候変動対策に積極的に取り組む企業として認められています。

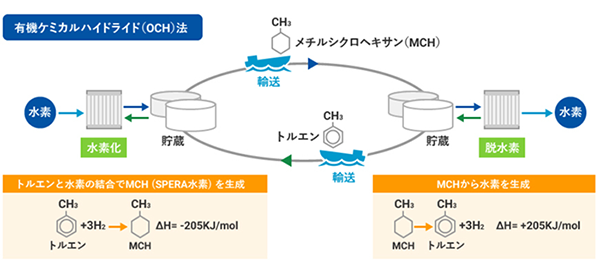

当社は、クリーンなエネルギーであることから次世代エネルギーとして普及が期待される水素の社会実装及び水素の輸送・貯蔵手段として優れたアンモニアに着目し、バリューチェーンの「つくる」「はこぶ」「つかう」の各ステージにおいてパートナーと共同検証を進めています。

当社も参画した国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の助成事業「有機ケミカルハイドライド法による未利用エネルギー由来水素サプライチェーン実証」が2020年12月に成功裏に終了し、商業案件開発フェーズに入ったことを受け、当社は現在国際間水素バリューチェーン構築に向け積極的に取り組んでいます。

2020年3月、当社はシンガポール政府関係者の同席の下、同国の民間5社および千代田化工建設㈱と、シンガポール共和国の持続可能な水素経済の実現に向けた相互協力について覚書を締結しました。また、2021年7月にはオランダにおいて、同国のロッテルダム港湾公社、クーレターミナル社、および千代田化工とロッテルダム港への水素輸入による国際間サプライチェーン構築に関する共同調査を実施すべく、4社間で覚書を締結いたしました。なかでも、シンガポール共和国における水素バリューチェーン事業の実現に向けては、2021年10月にSembcorp Industries社および千代田化工と戦略的提携に関する覚書を締結し、具体的な議論・検討を進めてきました。その結果、2022年10月には、水素サプライチェーン事業の技術的・商務的の更なる検討を進めることに新たに合意し、プラントの概念設計等、最終投資決定にむけた詳細検討を加速させております。

こうした取り組みを推進する上で、千代田化工の水素貯蔵・輸送技術SPERA水素™が重要な役割を果たすことが期待されており、本技術の導入および関連する事業機会に高い関心を持った上記企業他と共に、さらなる水素コスト削減に向けた協議・検討及び水素エネルギーサプライチェーン実現に向けた具体的な準備を進めています。

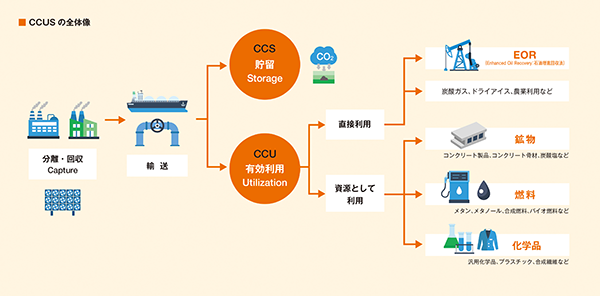

燃料アンモニアバリューチェーンの「つくる」においては、現状は化石燃料とCCUS(Carbon Capture and Storage(CCS)およびCarbon Capture and Utilization(CCU)、以下あわせて「CCUS」)を組み合せた燃料アンモニア製造が技術面・経済面から現実的な選択肢であると捉え検討していますが、さらに環境負荷が低い再生可能エネルギー由来の水素・アンモニア製造や光触媒技術を活用した水素製造についても同時に検証を進めていきます。また、「はこぶ」においては、燃料アンモニアの大量輸送・貯蔵の必要性が将来想定されますが、既存事業を通して培った物流の知見を生かして対応していきます。さらに、「つかう」においては、既存事業を通して有する電力業界との接地面を活用し、各社と共同で本格導入に向けた具体的検討を開始しました。

具体的な事例として、当社は、米国メキシコ湾岸において燃料用途に用いられるアンモニア製造の開始を目指し、Denbury Inc(”デンバリー社”)と、同社の100%子会社である Denbury Carbon Solutions LLCを通じて、二酸化炭素輸送および貯留に関する主要条件について合意しました。同アンモニア製造設備から回収される二酸化炭素は 年間で最大180万トンを想定し、回収された二酸化炭素は、今回の合意書に基づき、同社によってEOR(Enhanced Oil Recovery:二酸化炭素等を利用した石油増進回収)、または今後同社が開発するCCSにて地下貯留される計画です。想定契約期間は20年で、契約期間の延⻑も含め今後協議してまいります。

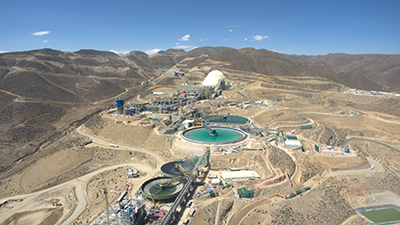

銅を始めとした金属資源は電化・再生可能エネルギーの普及に不可欠であり、カーボンニュートラル社会実現の鍵を握っています。当社は、世界有数の銅埋蔵量を誇る既存資産の内部成長を最優先に、保有権益の買い増し、新規優良資産の取得や、資源回収率向上に繋がる新技術の活用を目指していきます。

当社がアングロアメリカン社と共に開発を進めて来た、ペルー共和国南部モケグア州に位置するケジャベコ銅鉱山は、高いコスト競争力を有する大規模鉱山であり、当社の既存資産と合わせた持分銅生産量は足元計25万㌧/年程度と本邦最大規模です。本鉱山の本格的な生産立上げ後、持分銅生産量は約1.5倍増加し32-37万㌧程度となる見込みです。また、同国で初めてとなる自動運転の鉱山重機(トラック、ドリル)等のDX(デジタル・トランスフォーメーション)施策を導入する他、操業に使用する電力を100%再生可能エネルギー由来とする等、環境対策にも注力しています。

銅は風力・太陽光発電等の再生可能エネルギーを中心とした電化の進展、およびEVの普及等に不可欠な資源であり、中長期的な需要増が見込まれる一方、世界的な鉱石品位の低下や環境規制等を背景に新規鉱山開発の難易度は高まっており、安定供給が課題となっています。

ケジャベコ銅鉱山は、当社が中期経営戦略で掲げるEX(エネルギー・トランスフォーメーション)とDXを一体推進する鉱山です。今後も銅資源の確保と安定供給に取り組み、カーボンニュートラル社会実現へ貢献してまいります。

パリ協定の目標達成への貢献を目指す当社は、目標達成のためにはCCSおよびCCUが果たす役割が大きいと認識しています。IEAは、1.5℃目標達成のためには、2050年に約15億トンのCO2をCCUSにより削減する必要があるとしており、IPCC(Intergovernmental Panel on Climate Change:気候変動に関する政府間パネル)においても、CCUSの果たすべき役割が強調されています。CCUSは、CO2の排出源となる産業から、燃料・化学素材、建築材料等の最終製品を製造する産業まで、複数の産業を跨ぐ領域であることから、あらゆる産業に面している当社の総合力を発揮できる事業機会の一つと認識しています。この事業機会を取り込むべく、当社では、グループ横断型のタスクフォースや連絡会を立ち上げ、CCUSの事業化を推進しています。

CarbonCure Technologies Inc.はコンクリート建材にCO2を固定化する技術を有するカナダ企業です。当社はCarbonCureに資本参画するとともに、同社技術の事業拡大に向けて業務提携しています。CarbonCureのカーボンリサイクル技術は、生コンクリート製造時にCO2を固定化・有効利用することでセメント使用量を削減し、CO2を削減するものです。また、強度や信頼性は従来のコンクリートと変わらず、北米を中心にすでに広く商業利用されています。

当社の気候変動に関する取り組みの詳細はこちら。

地球が最大のステークホルダーであると認識し、生物多様性の維持や自然資本の保全に努めるとともに、環境への負荷を低減しながらサーキュラーエコノミーの実現に取り組みます。

当社のあらゆる事業は生態系が提供するサービスの恩恵により成り立っており、その保全と有効活用は当社が社会と共に持続的な成長を遂げていくに当たって必要不可欠なものだと認識しています。当社は、サーキュラーエコノミーの実現に向け、成長機会を取り込みつつ、地球環境への負荷の軽減に努め、事業に取り組んでいきます。

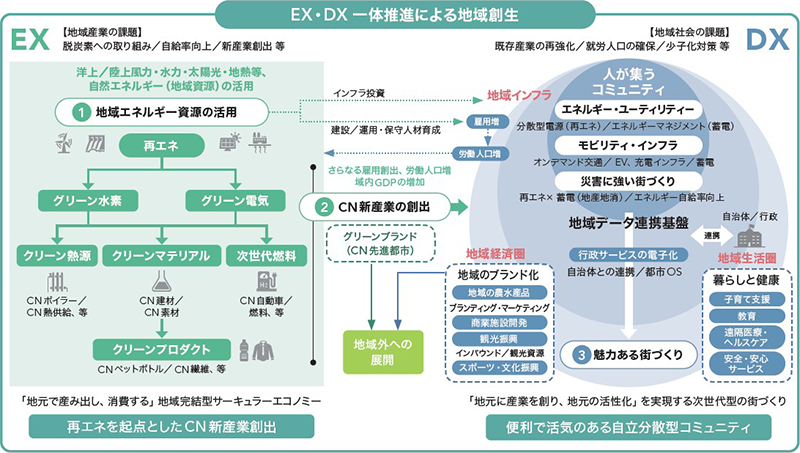

当社では、「地元で生み出し、消費する」地域完結型のサーキュラーエコノミーの実現をEXの取り組みの柱の一つと位置付けています。その実現に向けては、限られた資源を有効に活用し、可能な限り効率よく循環させるための取り組みが不可欠です。当社では、新技術の活用を通じた素材の再資源化、バイオ・カーボンリサイクル、製品リサイクル関連新規事業及び、低・脱炭素社会を支える素材・製品事業等を通じ、環境対応型素材製造事業に取り組んでいきます。

当社は飲料ボトル用PET樹脂製造事業会社であるThai Shinkong Industry Corporation Ltd(タイ新光社)に出資し、循環型PET製造事業に参画しました。PET樹脂は優れた透明性やバリア性といった特徴を有し、回収・リサイクルシステムが構築されたリサイクル性の高い単一素材であり、飲料用ボトルや食品用容器、繊維等幅広い用途に使用されています。世界的に循環型社会への移行要請が高まる中、モノマテリアル化(単一素材での使用促進)の進展に伴い需要拡大が期待されるPET樹脂の製造能力拡張、およびケミカルリサイクル技術導入によるリサイクルPET樹脂製造事業への参画を通じて、「自然資本の保全と有効活用」に向けた取り組みを強化していきます。

当社が今後も持続的に事業活動を行っていくために、当社事業が自然にどの程度依存し影響を与えているかを把握し、そのリスクや機会を分析した上で、自然への過度な依存や負の影響を最小限にとどめ、さらにはその回復に資する取り組みを実施することが重要であると認識しています。

2022年度はTNFDベータ版のフレームワークを参考とし、最終提言に先駆けてトライアル分析を実施しました。自然への依存・影響を測る分析手法等は未だ発展段階であることから、TNFD最終提言を含めた最新のフレームワークや分析手法等を取り入れながら、今後さらに分析を精緻化・高度化していきます。

当社の生物多様性の取り組みに関する詳細はこちら。

各国・顧客のニーズに基づく資源・原材料・製品・サービス等の安定供給責任を果たしながら、様々な国・産業における事業を通じ、将来に亘って持続可能な社会と暮らしを実現します。

人々の安定的な生活を支えることは当社の最大の使命の一つであり、事業を通じ、持続可能な形でこの使命を果たしていくことが重要だと考えています。現在の社会システムの営みを維持するために必要な物資・サービスの供給を続けながら、よりサステナブルな未来に移行していくための事業の推進を行って参ります。

人口増、経済発展等により、引き続き世界のエネルギー需要は増加が見込まれています。今後、電力分野では再生可能エネルギーへの切り替えが進展することが想定される一方で、間欠性や立地条件等の観点から全ての電力を再生可能エネルギーで賄うことは、飛躍的な技術革新を必要としており、増大する世界のエネルギー需要を満たしながらカーボンニュートラル社会を実現するためには、化石燃料の低・脱炭素化が不可欠です。

当社は、オペレーションの効率化、CCUS等を通じ、天然ガスバリューチェーン全体のGHG排出量の削減に取り組むとともに、化石燃料の中で相対的に環境負荷が低く、移行期を支えるエネギーである天然ガス・LNGの安定供給責任を果たしていきます。

当社がオペレーターであるbpと推進するインドネシア西パプア州タングーLNGプロジェクトは、インドネシアで生産される天然ガスの20%を占める同国内最大のガス生産プロジェクトであり、2009年の操業開始以降インドネシアや日本をはじめとしたグローバル市場に1,450カーゴ超を安定的に供給しています。タングーLNGプロジェクトは液化設備二系列を有し生産能力は年間合計約760万トンです。

現在第三系列の液化設備を建設中であり、この第三系列液化設備の稼働により約50%の生産量の増加が見込まれます。

また、2021年にSKK Migas(インドネシア石油ガス上流事業監督執行機関)から承認された開発計画に基づき、現在CCUS事業を含む開発を検討しています。今後タングーLNGプロジェクトに携わる企業連合による最終投資決定を経て、当該CCUS事業実施により天然ガスの生産に伴い排出されるCO2を最大90%削減、タングーLNGプロジェクト全体で排出されるCO2を約半分削減することが見込まれ、世界屈指の温室効果ガス(GHG)排出量の少ないLNGプラントとなることが期待されます。

鉄鋼は代替困難な基礎素材であることから、その需要は世界経済の成長に合わせて長期的に堅調に増加していくことが想定されています。鉄鋼業では、鉄鉱石を主原料とする製鉄プロセス(高炉法)において多くのGHGを排出するため、鉄スクラップを主原料とする電炉の拡大や、将来的には製鉄プロセスでの水素利用が期待されていますが、そのために必要な技術的革新や生産設備の切り替えが実現するには相応の時間を要することが想定されるため、当面は現在主流である高炉製鉄プロセスの脱炭素化が重要な課題となります。当社の主要商品である高品位原料炭は、高炉製鉄プロセスの原料の一つとして、既存高炉の低炭素化に貢献することから、引き続き需要家に対して高品位原料炭の安定供給責任を果たし、鉄鋼産業の低炭素化へ寄与してまいります。

金属資源の探査・開発・生産・販売を行うオーストラリアMitsubishi Development Pty(MDP)社は、パートナーであるBHP社と共に、年間生産量約63百万トン、海上貿易量の約3割のシェアを持つ世界最大規模のBMA原料炭事業を運営しています。BMAでは高炉製鉄プロセスの低炭素化に貢献する高品質な原料炭を供給しています。

また、事業環境の変化を見据え、BMAの生産プロセスで排出されるGHG削減に取り組むとともに、原料炭事業のパートナーであるBHP社と共同で、原料炭バリューチェーン全体での排出量削減に資する研究支援に取り組んでいます。2022年10月にはアルセロール・ミタル社、三菱重工エンジニアリング㈱、BHP社と共に製鉄分野でのCO2回収適用に関し協業契約を締結し、今後、アルセロール・ミタル社が保有する製鉄所でのCO2回収技術適用の実証試験等を共同で実施します。

世界人口の増加等による水産物需要の拡大や、持続可能な供給に対する関心の高まりを背景に、「獲る漁業」に加え「育てる漁業」の重要性が増しています。当社は、生産から加工・販売までの、持続可能な事業モデルを目指しており、水産物についてはMSC/ASCを始めとする漁業/養殖業に対する国際的な認証商品の取扱いを強化していきます。

当社は、2014年にノルウェー、チリ、カナダの3カ国で年間約20万トンのサーモンを養殖する養殖・加工・販売会社であるCermaq社を子会社化しました。当社における養殖サーモンの生産量は世界有数となっており、持続可能で安全・安心な養殖サーモンを世界中に供給しています。

Cermaq社は、事業を展開しているすべての国で、生物多様性の保全を重要な取り組みとして位置づけています。具体的には、天然サーモンが生息するすべての地域において、地元の関係者と協力しながら生態系の保全に努めている他、事業を展開する国の法令を遵守しながら、海域のゴミの除去や、事業所における鳥や海獣の死亡数の追跡等も行っています。また、飼料調達方針として、危急種、絶滅危惧種、または近絶滅種に由来する魚粉や魚油を使用しないことを定めています。

イノベーションがもたらす産業の大きな変化も取り込みながら、社会課題の解決に資するビジネスを創出していきます。

イノベーションは社会や産業の課題を解決し、人々の生活をより豊かにする大きな可能性を秘めたものだと認識しています。イノベーションが創出するビジネス機会にアプローチしながら、既存の事業をダイナミックに変革していくことで当社の持続的な成長を実現していきます。

当社にはDXによる課題解決が必要となるリアルな事業現場が数多く存在します。これらの事業現場に対してDX機能を提供することで物流最適化や生産性向上を実現し、事業の価値を向上させて、産業全体の発展と豊かな地域社会の実現に貢献していきます。

当社が有する幅広い事業知見を生かした産業横断型DX機能を開発し、サービスとして提供することで、産業自体の価値向上に貢献するとともに、産業・企業・地域コミュニティ等が有機的につながり、共存・共生できる「産業横断型デジタルエコシステム」の構築により、産業・社会全体の生産性向上を実現し、持続可能な価値創造を目指します。

エムシーデジタルは「テクノロジーでビジネスモデルをアップデートする」ことをミッションに掲げています。当社は幅広い産業にて事業を展開していますが、中には先端IT技術の活用によりさらなる付加価値化が図れる領域もあります。MCデジタルは、当社が手掛ける全産業をフィールドに、AIをはじめとする最新のテクノロジーをもって革新的に課題を解決します。また、海外のイノベーション・エコシステム、学術機関・行政機関との提携や、新規事業開発に取り組み、多方面に向けたソリューションを提供してまいります。

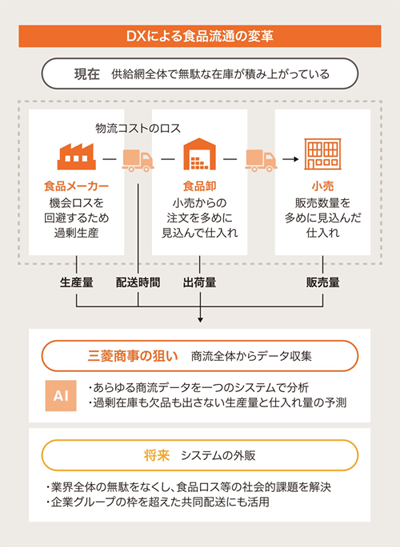

日本における食品ロスは570万t(2019年)と試算されており、その食品廃棄規模はWFP※WFP:World Food Programme(国際連合世界食糧計画)の略。※の世界食糧援助量(2020年)の約1.4倍に相当します。また、日本における食品ロスのうち、食品の流通・生産の過程にて廃棄される事業系食品ロスは全体の約54%を占めており、食品流通業界として解決すべき重要な課題として認識されています。

当社はこのような食品流通の課題に対して、AI等のデジタル技術を用いて食品ロスを削減する取り組みを進めています。

具体的には、食品卸における需要予測・発注自動化を実現するソリューションの開発に着手しています。食品卸の在庫量を削減しつつ、欠品も生じさせない適切な発注量をAIを用いて自動計算し実発注につなげることで、「必要なモノを、必要なだけ仕入れる」ことが可能になり、食品卸における食品ロスの削減に貢献することができます。実証実験においては、従来の人手による発注業務と比較し、欠品率を低減させながら、在庫量を低減できる結果が得られており、十分な効果を発揮できると見込んでいます。

今後は、現在開発中のソリューションを食品卸業界全体へ普及させることで、食品卸業界における食品ロスの削減に貢献するとともに、食品メーカーや食品小売向けへのソリューション提供を通じて、食品流通バリューチェーン全体における、流通の最適化および食品ロスの削減を目指します。

生産者から消費者をつなぐサプライチェーンは、保管と輸送を組み合わせた物流機能で成り立っています。その要所を成す国内倉庫市場は約7兆円の市場規模を有しますが、人手不足や属人化、長期契約によってそのキャパシティが固定化し、多様な産業のビジネスシーンでムリ・ムダ・ムラが発生する一因となっています。米国や中国等をはじめ、世界的にも同様の課題に直面しており、自律走行が可能な倉庫ロボットの開発や倉庫の空きスペースのシェアリングといった新しいビジネスモデルの普及が進んでいます。

Gaussyは倉庫現場の人手不足や属人化といった課題に対して、誰でも簡単にロボットを使って倉庫運営ができるサブスクリプション型の倉庫ロボットサービス“Roboware”と、倉庫キャパシティの過不足といった課題に対して、誰でも簡単に倉庫空きスペースを利用できるシェアリング倉庫サービス “WareX”の2つのサービスを提供しています。“Roboware”は6機種の倉庫ロボットを取り扱い、全国20拠点以上に導入されています。“WareX”は全国 1,250 拠点を超える倉庫が登録されており、遊休スペースを活用した従量課金型の倉庫として、大手から中小企業の皆様にご利用頂いています。

Gaussyでは「物流から新しいチャンスを」をビジョンに、倉庫ニーズや荷量の変化にフレキシブルに対応できる仕組みを構築し、ビジネスに今までにない新しい選択肢を提供していきます。

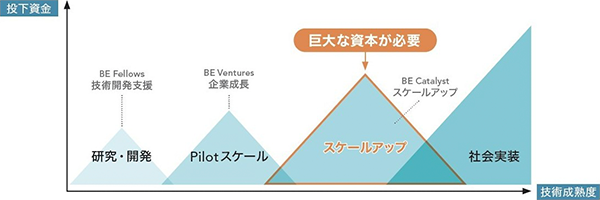

低・脱炭素化の推進は地球規模での喫緊の課題であり、スピード感をもってこれに取り組む必要があります。そのためには、全く新しい脱炭素技術の開発のみならず、すでにR&Dを終えた技術を早期に社会実装へと移行させる、スケールアップ段階におけるイノベーションが重要となります。

当社は、カーボンニュートラル社会の実現に向けて、すでに次世代エネルギー等のEX関連事業開発も推進していますが、これらの取り組みを補完し、さらに加速させるべく、官民連携を通じて革新的な脱炭素技術のスケールアップにも取り組んでいきます。

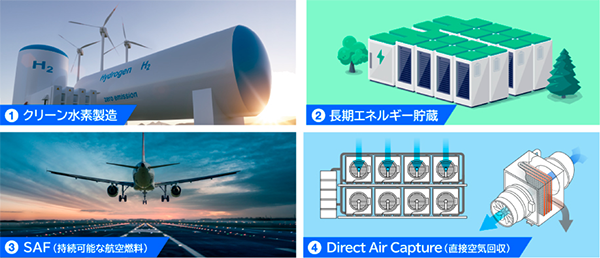

当社は、革新的な脱炭素技術の社会実装を加速させるBreakthrough Energy Catalyst(ブレイクスルーエナジーカタリスト、以下「BEC」)にアジア域内の企業として初めて参画いたしました。

BECは、民間企業・慈善団体からの資金供給に加え、グリーン製品需要家による製品引取支援、さらには政府機関からの支援を有機的に結び付ける“Catalyst(触媒)”となり、カーボンニュートラル社会を実現するために必要な商業化直前の革新的な脱炭素技術を用いたスケールアップ・プロジェクトを支援する枠組みを構築しています。

注力分野は、①クリーン水素製造(及び水素関連インフラ)、②長期エネルギー貯蔵、③持続可能航空燃料(Sustainable Aviation Fuel)、及び④直接空気回収(Direct Air Capture)の4分野であり、将来的には脱炭素化に重要なその他技術にも対象領域を拡張していく事を想定しています。これらの対象領域は、当社が進めるEX戦略、および「カーボンニュートラル社会に向けたロードマップ」を具体化させていく上で極めて重要な技術です。

当社は、BECへの参画を通じ、カーボンニュートラル社会への移行・実現を支える技術革新の普及を支援し、環境負荷の更なる軽減を目指します。

各国・地域が直面する課題の解決に事業を通じて貢献し、経済や社会の発展に寄与するとともに、多様なステークホルダー、地域・コミュニティとの共生・共創を図ります。

当社は、自社の強みである様々な産業とのつながり・総合力を生かし、多様なステークホルダー、地域・コミュニティとつながることで、大きな価値創出が可能だと考えています。地域が直面する課題の解決を核に、周辺ビジネスにもアプローチすることで地域社会と共に持続的な成長を実現していきます。

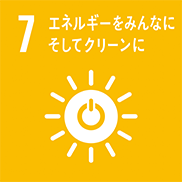

当社は2022年5月に公表した「中期経営戦略2024」において、「エネルギー・トランスフォーメーション(EX)とデジタル・トランスフォーメーション(DX)の一体推進による地域創生」を成長戦略に掲げました。脱炭素社会への円滑な移行を通じたカーボンニュートラル新産業の創出や人々が集う魅力あるコミュニティの構築等、地域創生に向けた具体策を全社で推進するべく、各地での取り組みに着手しています。

当社は、2022年11月、一般海域では国内初となる着床式洋上風力発電事業者として選定された秋田地区及び銚子地区に35年ぶりとなる国内支店を新設しました。当社は、再生可能エネルギー等の地域エネルギー資源の活用、カーボンニュートラル新産業の創出、地域課題の解決を通じた魅力ある街づくりをテーマとし、総合商社ならではの産業接地面の広さを生かしつつ、パートナーや自治体等の様々なステークホルダーの皆さまとの協働を通じて社会・産業課題の解決に貢献する等、新産業創出と地域創生による未来創造に取り組む方針です。秋田地区及び銚子地区はその先例となる地域であり、今後30年超にわたって洋上風力発電事業を展開する電力事業子会社及び洋上風力発電プロジェクト会社とも密に連携しながら、洋上風力に留まらない、当社の目指すEXとDXの一体推進による地域創生の具体化を進めていきます。

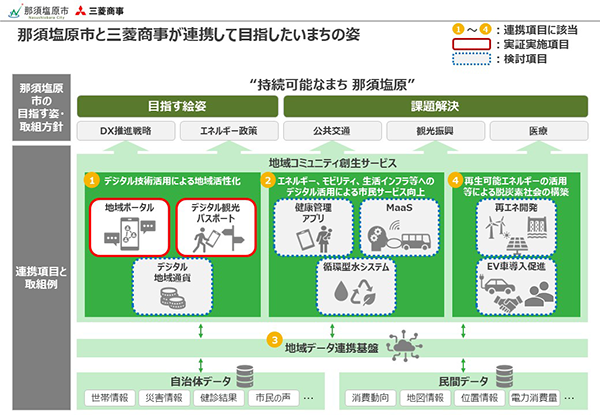

当社は、地域課題の解決や地域振興・地域創生に向けた取り組みを推進することを目的に2022年に熊本県八代市、岡山県倉敷市、栃木県那須塩原市の3都市と連携協定を締結しました。具体的な連携項目は、デジタル技術を活用した地域及び地域コミュニティの活性化、エネルギー、モビリティ、健康等の市民の生活サービスの向上等、多岐にわたります。

また、連携協定の第一歩として、八代市と那須塩原市では、以下の2サービスについての実証事業を開始しています。

① 地域ポータルアプリ:現在紙ベースで行われている自治会やPTA等のコミュニティ内のコミュニケーションツール、および市や地域事業者からの情報配信ツール。

② 観光アプリ:LINE を活用した観光客向けの周遊・消費促進、関係人口化支援ツール。

新興国を中心に、中間層の爆発的な拡大、および急速な都市化の進展に伴う社会基盤整備ニーズが高まるとともに、社会価値・環境価値に配慮した都市開発・運営が求められています。

当社は、このような外部環境変化の中で、大規模で付加価値の高い複合都市開発・運営の推進により、良質な住環境、就労・医療・教育・物流・移動環境等を持続的に創出し、当該国の経済成長に寄与しつつ、環境負荷低減に貢献することを目指しています。

当社は、ジャカルタ郊外のBSD Cityにおいて、100ha超の新規開発用地にインドネシア初となる公共交通指向型開発(Transit Oriented Development)をコンセプトとした、住宅・商業施設・学校・病院・公園・交通結節点等の都市機能を組み合わせたスマートシティ開発を推進しています。AI/IoTデータプラットフォームや都市ポータル、モビリティ、エネルギー関連コンテンツ等を始めとしたBSD City全体を対象とした都市サービス導入に関する検討も推進しています。また、デジタル技術を導入し、同国の社会課題である渋滞の緩和対策を講じる等、環境・社会性面への貢献も実現していきます。

過疎化が進む地域社会においては、交通の合理化の観点からオンデマンド交通の必要性が高まっており、デジタル技術を活用したサービスの普及が求められています。当社は、長年培ってきた機能と地域密着型ネットワークといった事業基盤をさらに強化し、モビリティ・サービス事業を通じて社会課題の解決に取り組み、更なる導入先拡大を目指します。

当社は、西日本鉄道㈱との共同出資先であるネクスト・モビリティ社や塩尻市等とのコンソーシアムを通じて、経済産業省「地域新MaaS創出推進事業」で選定された「自動走行を活用したMaaS」実証事業を開始しました。また、2022年度には実証事業の効果が確認できたことを踏まえ、一部運行エリアでは本格運行へ移行しました。

塩尻市は鉄道を除く唯一の公共交通としてコミュニティバスを運営しておりますが、バス運転手の担い手不足、運行本数の不足等の課題に直面しています。また、市人口約6.7万人に対し65歳以上は約28%と高齢化が進んでいることもあり、地域のニーズに即した移動手段の拡充が求められています。

斯かるニーズを捉え、当社が参画するコンソーシアムは、本件を推進することにより、塩尻市の交通課題解決に向けて取り組んで参ります。

様々な国で多様な事業を推進する上で携わるすべてのステークホルダーの人権を尊重し、各国の情勢も踏まえながら、バリューチェーン上の課題解決を追求します。

事業に取り組むことで関与するあらゆる人々の人権の尊重なくして、持続的なビジネスや企業価値は創出し得ません。当社は事業推進に当たって人権を尊重することはもちろんのこと、そのプロセスがプラスの価値を創出するような事業の実現にも取り組んでいきます。

当社は、トレーディング事業のみならず、さまざまなパートナー等と共に世界各地で展開する開発・生産・製造事業を通じて多岐に亘る商品・サービスを取り扱っており、手掛ける事業が人権・環境面でもたらす影響を特定・分析し、これが負の側面を持つ場合はそれを回避・軽減していくことが重要であると考えています。この考えに基づき、当社は、事業における人権・環境デューデリジェンスを推進していく方針です。

当社の人権に関する取り組みの詳細はこちら。

当社は、持続可能なサプライチェーン・マネジメントの観点から、2016年度および2020年度に外部有識者やコンサルタントと協業し、当社が取り扱う商材の中で環境・社会性面のリスクが高い商材を「調査対象商材」として特定しました。その上で、これら商材のサプライヤーを対象として、当社の「持続可能なサプライチェーン行動ガイドライン」の遵守状況を調査するサプライチェーン上の人権・環境デューデリジェンス(「持続可能なサプライチェーン調査」)を毎年度実施しています。

当社の100%子会社である三菱商事ファッションにおいては、アパレル商材に関するサステナビリティ調達の拡充に取り組んでおり、「持続可能なサプライチェーン調査」を踏まえてサプライヤーとのコミュニケーション・対話を強化し、健全なサプライチェーンの構築を推進しています。

当社グループ企業(以下、当社グループ)では、世界中で約8万6000名の社員が働いており、社員も最も重要なステークホルダーの一部です。当社グループがこれからも持続的に企業価値を創出するには、事業のさらなる多様化・グローバル化に対応し、性別や国籍等にかかわらず、多様な人材がそれぞれの持つ能力を存分に発揮することが必要であり、その大前提となるのは職場の安全という人権の基盤になる環境整備だと考えています。

具体的な取り組み内容、および進捗につきましては、こちらをご覧ください。

人材が最大の資産である事業特性を踏まえ、組織全体で三価値同時実現の原動力となる多彩で多才な人材を育成し、また多様な人材が価値観を共有し、つながりながら切磋琢磨し成長できる組織の実現に取り組みます。

世の中の変化や経営戦略の変移に即応し、多彩・多才な人材がつながりながら社会課題の解決にやりがいと誇りをもって取り組む「イキイキ・ワクワク、活気あふれる」組織であり続けることは重要な課題であり、人的資本の価値最大化は当社の持続可能な成長に不可欠です。代表的な取り組みは以下の通りです。人事施策では、こうした組織を持続し、強化するため、人的資本の価値を最大化するための施策を展開しています。

経営戦略に即応する人事戦略の実行を目指し、事業環境のスピーディな変化に対応し、全ての人材が力を発揮できる適材適所の推進と環境変化への対応力の強化を図り、各種施策を推進しています。

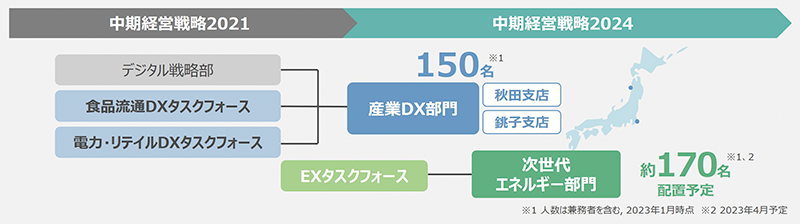

循環型成長モデルの進展や、EX・DX 一体推進等の経営戦略に即応して組織を柔軟に組成するとともに、組織を超えてダイナミックに人材をシフトし、登用を進めています。

重点分野への人材シフトと適材適所の推進

組織を超える異動は、全社横断の食品流通DX/電力・リテイルDXタスクフォース等の組成により、大幅に増加、さらに2022年7月1日付で新設された産業DX部門、EXタスクフォースをはじめ、様々なグループの人材を全社横断的に配置・登用し、横連携を促進しています。

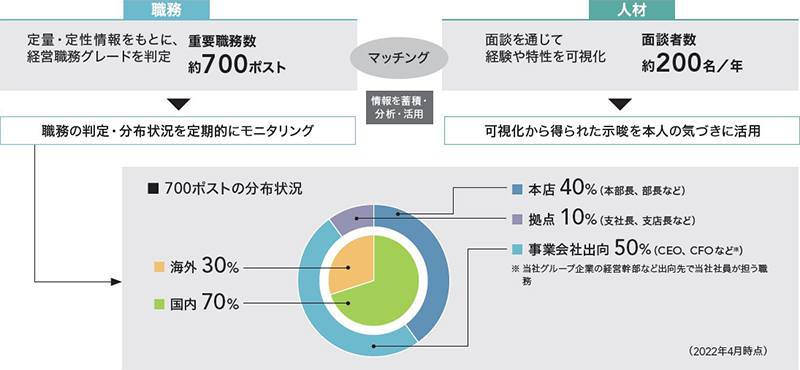

また、さらなる適材適所の実現に向けては、連結ベースで重要度・難易度が高い職務とそれを担い得る人材の可視化を進めていきます。人材の可視化については、当該機能を人事機能子会社に具備し、年齢・性別等にかかわらず、能力・意欲ある人材と職務のマッチングを図ります。

事業環境の変化に応じた能力のアップデートは重要であり、特に中期経営戦略2024で打ち出した成長戦略のEX・DX 一体推進に挑戦・実行できるよう、人材や組織の事業環境変化への対応力強化に向けたリスキリングに注力しています。

変化対応力を高めるリスキリング

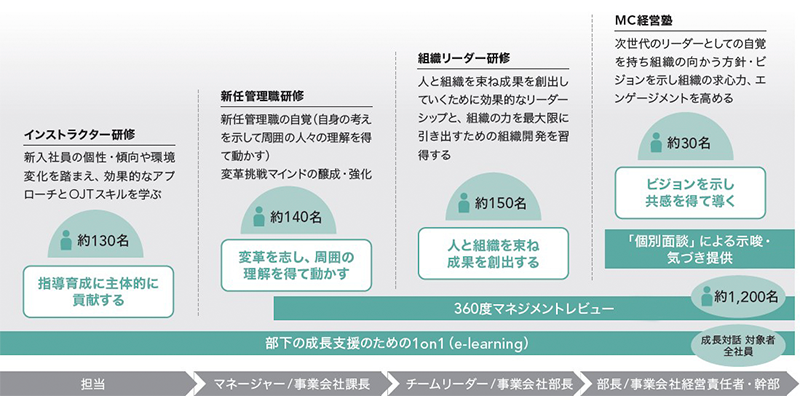

具体的には、リーダーシップ開発として、多種多様な人材育成プログラムを通じて、環境変化に対応したリーダーシップのアップデートや、多彩・多才な人材を活かすためのダイバーシティ・マネジメント、成長支援スキルの強化に取り組んでいます。

中でも、経営と現場の結節点となるチームリーダー層は、「活気あふれる人材と組織」の実現に特に重要な役割を担うと捉え、新任リーダーを対象とする組織リーダー研修においては、部下の成長を支援するためのコーチング演習や、360度マネジメントレビューの結果を踏まえた内省と職場でのアクションプラン策定を実施しています。

また、EXを通じて企業価値向上に貢献できる人材の育成に向けて「攻めのEX」「守りのEX」「EX・DX一体推進」の3テーマを軸に、営業・コーポレート等所属を問わず新入社員導入研修・新任管理職研修・幹部研修等において、EX関連をテーマにした研修プログラムを整備しています。

さらに、DXを加速するために、求められるDX人材タイプと必要なスキルを定義し、各人のレベルに応じて習得できるオンデマンド型研修プログラム「MC DX Advancement Program」の提供を開始し、2022年度より、社長を含む全役職員が受講しています。この他、DX推進や新規事業立ち上げの担当者向けのプログラミング研修やウェブサービス立ち上げのワークショップ「MC Innovation Lab」、マネジメント向け講座、CDO養成講座、イノベーション研修等、DX案件をリードする人材の育成に取り組んでいます。

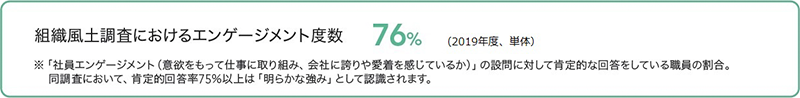

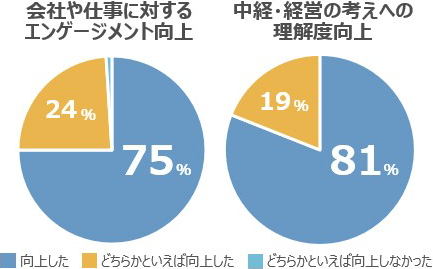

社員が「イキイキ・ワクワク」を感じながら、エンゲージメント高く、組織や仕事に愛着を持ち安心して業務に取り組めるよう、人・組織の両面で環境整備を進めています。

多様性を活かす企業風土を促進するため、組織、世代、役職等を超えた繋がりを醸成していくことを目指し、経営陣と社員の活発なコミュニケーションや、社員間の繋がり促進に向けた、対話の機会の充実、およびナレッジシェアを促進するITインフラの導入・活用を進めています。

つながりの促進

経営トップと社員との対話機会の充実に向け、社長と社員が直接コミュニケーションをとることのできるタウンホールミーティングを開催。社員一人ひとりが経営戦略に対する理解を深めるとともに、風通しの良い組織風土を醸成し、エンゲージメントの向上に寄与しています。

DE&Iへの取り組み

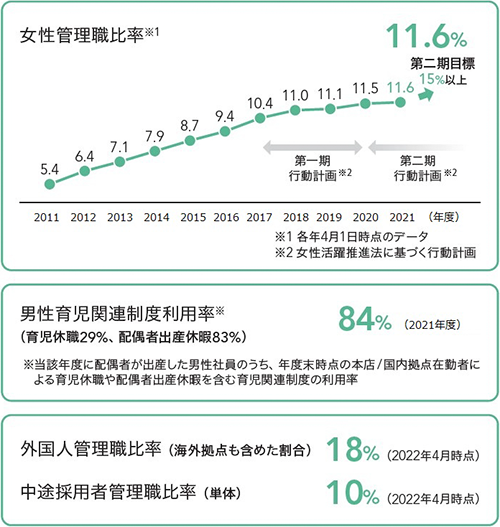

当社では、年齢・性別・国籍等にかかわらず適材適所を徹底し、能力と実績に応じて登用を進め、多様性の維持・向上を目指しています。特に、女性の管理職を増やし(2025年度に15%以上を目標)、女性の重要職務への登用を加速させるため、管理職女性へのメンター制度等の女性キャリア施策を進める他、男性の育児関連制度の利用率についても100%を目指し、取り組みに注力しています。また、個々人それぞれの強みを最大限発揮し、活躍できる環境整備と組織づくりを推進してくため、社長直下の全社ワーキンググループを組成しました。個々の特性を尊重・受容し、多才性を活かし、活躍を促す施策を検討・実行していきます。

女性管理職比率推移(単体)

労働安全衛生の取り組み

社員やコントラクターが安心して働ける環境づくり(安全、健康、労務管理や危機管理等)においては、事業活動を行っている各国の法定基準を満たすことはもちろん、さらに充実したマネジメントシステムの構築・運用を目指しています。当社グループの中には、労働安全衛生マネジメントシステムの国際規格であるISO45001、OHSAS18001を取得している企業があり、また、グループ全体での労働安全衛生マネジメントを推進するために、組織体制の整備、責任の明確化を図るとともに、継続的に進捗の確認と、取り組みの改善と維持・向上に努めています。

また、労働災害度数率の対前年度比低減、国内在勤者健診受診率100%をKPIに設置し継続的にモニタリングすることを通じて、労働災害の着実な減少とともに、健康の維持増進を目指しています。

連結ベースの労働災害度数率※

(生産現場を有する主要な事業会社(子会社、共同支配事業(Unincorporated)、関連会社等)が対象)

| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |

|---|---|---|---|

| ①自社従業員 | 3.40 | 2.43 | 2.77 |

| ②自社従業員以外の労働者(コントラクター従業員) | 0.72 | 0.87 | 0.48 |

| 全体(①+②) | 2.74 | 2.03 | 1.98 |

国内在勤者健診受診率(単体)

| 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |

|---|---|---|---|

| 国内在勤者健診受診率 | 100% | 100% | 100% |

多彩・多才な人材がやりがいと誇りを持って仕事に取り組み、能力を最大限に発揮しながら継続的に成長・活躍できるよう、多様な個の就業観・価値観を尊重し、キャリア自律を後押しする取り組みを拡充しつつ、従業員エンゲージメントの向上に努めます。

キャリア自律を促す施策の拡充

個人のキャリア希望、今後伸ばしていきたい能力・資質等を踏まえ、自らが挑戦したい組織への異動を後押しする「Career Choice制度(手上げ制異動制度)」、社内複業を通じたスキル習得・成長機会を提供する「Dual Career制度」、学び直しのための「サバティカル休職制度」を推進していきます。

「人材戦略」「エンゲージメント強化」における様々な取り組みの実効性の確認に向け、各種人的資本データの収集・分析・観測のための基盤整備を進めています。

事業環境の変化に迅速に対応しながら、連結・グローバルベースで実効性のあるガバナンスを実現し、透明性と柔軟性を備えた健全な組織の維持・強化に努めます。

これまでになく変化の激しい時代の中で、世の中を複眼的に捉えながらその変化に対応する機動力を有することは持続可能な成長には不可欠です。また、持続可能な成長のために必須である経営の健全性、透明性、効率性を確保する基盤として、コーポレート・ガバナンスの継続的強化を行うことは経営上の重要課題だと考えています。これらの観点からの当社の代表的な取り組みは以下の通りです。

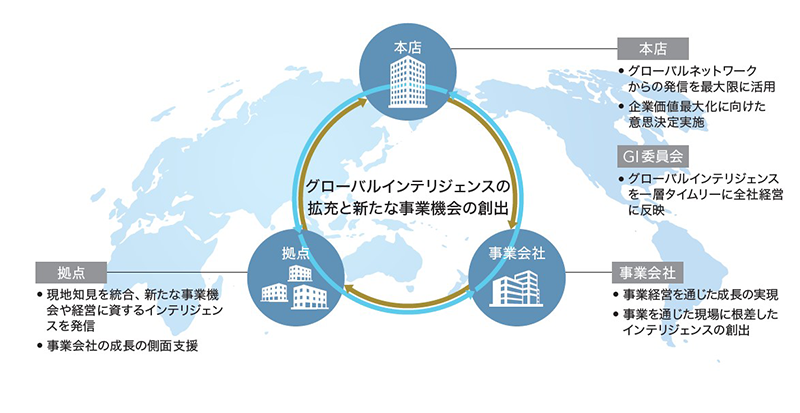

当社はあらゆる地域・産業にまたがり事業を行う中で、グローバルネットワークに基づく「インテリジェンス」「産業知見」等の無形資産を組織として蓄積してきました。本店・拠点・事業会社が効率的・効果的な役割分担を通じ、常に連携しながら、変化への対応力を高め、次なる大きな成長を生み出すためのネットワークを構築しています。

当社は長年の歴史で培ったグローバルなネットワークにより、マクロ経済、産業、地政学等の多面的なインテリジェンスやノウハウを有しており、これらの多様なインテリジェンスをつなぎ、外部環境への対応力をさらに強化すべく、グローバルインテリジェンス委員会(GI委員会)を新設しました。産業横断的な全社戦略を討議・立案するMC Shared Value会議に、GI委員会の分析を反映することで、営業グループの推進力と業界を超えた連携を強化していきます。

当社は、これまでも時代の変化に合わせてその生業、体制を柔軟に変化させてきました。激動の時代にあって、その必要性はいつになく高まり、企業には更なる機動性が求められています。事業環境や経営戦略の変移に即応し、共創価値を創出していくために人材と共に組織としても柔軟に形を変えていきます。

当社は、2021年10月の「カーボンニュートラル社会へのロードマップ」公表時にEX・DX一体推進による未来創造という方針を掲げて以降、その取り組みを加速させるために、21年度にはEXタスクフォースを組成、22年度には産業DX部門を新設しました。そして、23年1月には、EX戦略の更なる推進のため、4月1日付での次世代エネルギー部門の新設を公表しました。

また、同じく23年1月に、財務・非財務の取り組みや情報を併せてステークホルダーの方々にしっかりと説明していくために、新たにChief Stakeholder Engagement Officer(CSEO)を設置し、従来複数の部局に跨っていたIR/SR活動を一元化しました。

当社はこれからも時々刻々と変化する外部環境に合わせて、最適な形に組織を変化させていきます。

取締役会は、経営上の重要事項の決定と業務執行の監督を行っており、社内取締役の当社における豊富な業務経験と、社外取締役の実践的、客観的かつ専門的な視点を生かすことにより、適切な意思決定・経営監督の実現を図っています。

近年では、取締役会規則・運営の見直しを図り、取締役会は、経営戦略等の大きな方向性を示し、その実行をモニタリングするという役割・期待を果たすべく、審議内容のさらなる充実化を図っています。その実現のため、社外役員に対しては、毎回の取締役会に先立ち、事前説明会を開催し、各案件の戦略上の位置づけ・重要ポイントに関して、丁寧に説明し、理解の深化に努めています。また、取締役会以外の場も補完的に活用すべく、社外役員と各営業グループCEO・本部長等との対話の実施、常務執行役員との少人数での意見交換会、中堅・若手社員との対話の機会等を設定し、社外役員と役職員の接点を強化し、取締役会の実効性を確保しています。

後継者選任プロセスにおいては、社外役員が過半数を占めるガバナンス・指名・報酬委員会で丁寧な審議を重ね、同委員会以外の場においても、複数回に亘り、社外役員との意見交換を実施し、社長を選任しています。また、『中期経営戦略2024』においては、策定段階から継続的に意見交換を実施し、取締役会として適切に関与・モニタリングしました。足元では、取締役会等で『中期経営戦略2024』の主要項目の進捗状況をモニタリングしています。

当社のコーポレート・ガバナンスに関する取り組みの詳細はこちら。