各国政府・自治体による促進制度や技術革新により、再生可能エネルギーの導入がさらに加速することが見込まれています。

2030年度までに再生可能エネルギー発電容量を2019年度比で倍増(3.3GW→6.6GW)することを目標として設定しています。再生可能エネルギーが世界の主力電源となっていく潮流を捉え、2020年に実施した、再生可能エネルギー事業開発を積極的に進める総合エネルギー事業を展開するオランダEneco社買収に代表されるように、再生可能エネルギーを起点とした発電から販売までの取り組み・投資を拡大する方針です。再生可能エネルギーとデジタル技術を組み合わせることで、再生可能エネルギーの弱点である間歇性※再生可能エネルギー発電は自然条件により日ごと・時間ごとに安定した出力を維持できない特性を有しています。※を補い、電力の安定的な供給に貢献するだけでなく、電力利用状況に応じた電力需給の調整機能等、顧客に対して新たな付加価値を提供することで、持続可能な社会構築への貢献を目指していきます。

オランダ総合エネルギー事業会社であるEneco社は、オランダ、ベルギー、ドイツの3ヵ国を中心に、再生可能エネルギー(以下「再エネ」)を中核とした発電事業、電力・ガストレーディング事業、電力・ガス小売事業、地域熱供給事業を展開しており、オランダ第3位の強固な顧客基盤と共に、建設中を含め約1,800MWの再エネ資産を保有しています。2007年から他社に先駆けて再エネ開発を行い、2011年からは、消費者向けに100%グリーン電力(グリーン証書の活用含む)を供給する等、グリーンブランドとしての地位も確立しています。また、顧客重視のサービスをいち早く会社目標として掲げてきた先進的な企業です。加えて、自社の活動によるCO2排出(Scope1/2)のみならず法人・一般家庭向けの電力・ガスの小売り・熱供給を含めたバリューチェーン(Scope3)を対象に2035年までのカーボンニュートラル実現を目指す「One Planet Plan」を2021年に発表。国内外から気候変動対策に積極的に取り組む企業として認められています。

当社はEneco社買収前にも同社と3件の欧州洋上風力発電事業(1230MW)および欧州での蓄電事業(50MW)で協業し、欧州での再エネ導入拡大に貢献してまいりました。当社は、同社の技術力・ノウハウを活用し、欧州外でも再エネ開発をさらに加速させ、経済価値、社会価値、環境価値の三価値同時実現による持続可能な社会構築への貢献を目指します。また、同社の顧客基盤と当社の持つさまざまな商材・サービスを組み合わせることで、同社顧客向けのエネルギーマネジメント関連の新サービスを充実させ、「中期経営戦略2024」で掲げた、EX・DX戦略を推進していきます。

再エネの普及に伴う小規模分散電源の増加や、蓄電池・デジタル技術の発展等により、電力事業の在り方が転換期を迎える中、当社はパートナーである中部電力と共に、再エネ開発およびデジタル技術を活用した顧客重視のサービスを展開する先進的な総合エネルギー事業会社である同社の成長を通じ、人々の生活インフラを支えることで、低・脱炭素化社会への移行や地球環境保全といった社会課題の解決に貢献することを目指します。

当社は、当社子会社である MC リテールエナジー㈱を通じてアマゾンとの間で日本初の再エネを活用した長期売電契約(Corporate Power Purchase Agreement)を締結いたしました。本契約では、アマゾンが太陽光発電所約 450ヵ所(設備容量:総計約 22MW)から再エネ電力を調達、当社子会社である三菱商事エナジーソリューションズ㈱が、㈱ウエストホールディングスが建設する太陽光発電設備の建設工程管理と技術支援、同じく子会社であるElectroRoute が太陽光発電の発電量予測と発電インバランスのリスクヘッジ※太陽光発電量予想と実際の発電量に差異が発生した場合に、需要と供給のバランスが崩れることから課せられるインバランスコストのヘッジ。※を行います。

当社は、北海道電力㈱と道南水力発電合同会社(本社:北海道函館市、以下「道南水力発電」)を2021年11月に設立し、北海道道南地域において、水力発電所アライアンス事業を実施することを合意しました。本事業は、道南地域に位置する同社所有の七飯発電所、磯谷川第一発電所、磯谷川第二発電所および 相沼内発電所の4発電所に、同社の子会社であるほくでんエコエナジー㈱が所有する大野発電所を加えた計5発電所のリプレースおよびリプレース後の発電事業を、道南水力発電が実施するものです。同社がこれまで培ってきた水力発電事業の知見に、当社の国内外における再生可能エネルギー発電事業の知見を組み合わせることで、より効率的なリプレースおよび長期安定的な事業運営が可能となります。今後、道南水力発電は、順次5発電所のリプレースを進め、発電事業を開始していきます。

当社は、㈱ローソン(以下、同社)と、同社店舗への再生可能エネルギー(以下、再エネ)供給に関する協業について合意いたしました(協業事項は以下の通り)。本件を通じて同社に供給される再エネは、オフサイト PPA※遠隔地に再生可能エネルギー発電所を建設し、送配電ネットワークを経由して同発電所からの再エネ電力を長期間供給する売電契約。※としては国内最大級となる新設の太陽光発電設備によるものであり、世の中の再エネ増加に貢献するアディショナリティ(追加性)のある取り組みとなります。

【協業事項】

欧州において拡大する洋上風力発電事業においては、沖合の洋上風力発電設備から陸上の送電網につなぐ海底送電線が不可欠となります。当社は、英国において、洋上風力発電事業の普及拡大を支える海底送電事業にいち早く参入し、業界で確固たるポジションを築いています。

国連の統計データでは、2050年までにサブサハラ・アフリカ地域の人口は倍増して21億人にまで増加するといわれています。そのうち、現在、送配電網が整備されていないオフグリッド地域(無電化地域)には6億人以上が居住しており、その人口は今後も増加を続けるといわれています。当社は、このアフリカのオフグリッド地域において主に蓄電池を活用した分散電源事業を推進しています。電源(太陽光パネル、蓄電池)と生活家電(照明、ラジオ、TV等)を組み合わせた機器を一般家庭向けにサービスとして提供し、オフグリッド地域への電力供給を実現するとともに、現在、当該地域で一般的に照明として使用される、ケロシンランプによる健康・環境への影響を低減する役割も担っています。

| 事業名 | 事業内容 | 事業説明 |

|---|---|---|

| Bboxx | オフグリッド地域での分散電源事業 | アフリカの10カ国で事業・販売を展開、顧客は約36万世帯 |

現在、世界のCO2の排出量は運輸部門が2割ほどを占めるといわれており、自動車産業においてもCO2削減および脱化石燃料化は大きな課題となっています。当社は、世界各国での自動車販売事業に関与する中で、走行中の環境負荷が少ない三菱自動車工業㈱製プラグインハイブリッド電気自動車『アウトランダーPHEV※1アウトランダーPHEV:SUVタイプとして世界初のプラグインハイブリッド車。※1』の拡販に取り組んでおり、PHEV含めた電動車両の普及を通じて低・脱炭素社会および持続可能な省エネルギー社会の実現に貢献しています。

当社は、同社が開発・販売する『アウトランダーPHEV』の拡販・普及活動に、現地関係会社との連携を含め、さまざまな形で取り組んでいます。試乗会の開催や、電動車両を活用したイベントへの参加、電力会社をはじめ環境問題に取り組む企業との協業、電動車両を活用した省エネ・プロジェクトへの参画等を行っており、電動車両の拡販・普及活動を進めています。2019年11月にインドネシアで発売した『アウトランダーPHEV』は、ASEANで初めて発売されたPHEVとなりました。同国ではCO2排出削減等の環境対策への関心が高まっており、今後もPHEVを含めた電動車両の拡販を通して社会貢献していきます。また、環境問題に取り組む企業との協業として、当社事業投資先であるPT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia社※2PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia社:インドネシアで自動車販売事業を営む当社関連会社。※2が国営電力会社や国営石油会社とEV充電環境整備拡大に向けた覚書を締結する等、インドネシアの電動自動車普及に向けたサポートも行っています。

当社および三菱商事エナジーソリューションズ㈱※1三菱商事エナジーソリューションズ㈱:発電事業を営む当社100%子会社。※1は、三菱自動車工場への太陽光発電設備導入や、電動車両電池のリユース技術の確立を通じて、電動車両の製造・普及に伴う環境への負荷を減らし、電動車両の普及を後押ししていきます。同社は電動車の主力工場である三菱自動車岡崎製作所(愛知県岡崎市)に屋根置き太陽光発電設備(約3.3MW)を設置しており、発電された電力を同製作所に供給することにより、同製作所のCO2排出量を削減(年間削減量 約1,600t)し、電動車両をより低炭素・クリーンに生産できる環境を整えることに貢献しています。また、岡崎製作所で生産された『アウトランダーPHEV』のリユース電池(㈱リチウムエナジージャパン※2㈱リチウムエナジージャパン:当社、三菱自動車、㈱GSユアサによる合弁会社。※2製)を活用した最大約1MWh容量の蓄電システムを、当社と同社共同で構築・実証しており、電動車両の普及に伴い、発生する大量の中古電池のリユース方法の確立を目指しています。同蓄電システムは、三菱自動車の省エネに貢献するピークカットや、将来的にはVPP(バーチャルパワープラント)として活用することも検討し、地域の電力供給系統の安定化への寄与を目指します。さらに、万が一の災害等非常時の停電の際には、近隣地域の避難所となる体育館に本設備から電力を供給し、地域の皆様の災害対応にも貢献していきます。

当社は、環境対応車への搭載や蓄電用途等でさらなる普及が期待されるリチウムイオン電池の開発・製造・販売を推進しています。

蓄電池の車載用途および産業用途の需要拡大を踏まえて、蓄電事業や電池関連事業の展開を目指しています。

| 事業 | 事業内容 | 規模 |

|---|---|---|

| ㈱リチウムエナジージャパン | リチウムイオン電池製造 | 生産規模:1.5GWh |

| インド蓄電実証事業 | 蓄電事業 | 電池規模:10MW(10MWh) |

当社は、Kaluza Ltd.※当社出資先の英エネルギー小売事業者OVO Energy社の子会社。同社が提供するプラットフォームでは、AIを活用し、電気自動車をはじめとする様々な分散エネルギー資源の最適な制御を通じて、エネルギーコスト低減と、再生可能エネルギーの普及拡大や送配電網の混雑緩和を両立させ、低・脱炭素社会の実現に貢献しています。また、同社は、当社とのアライアンスのもと、日本国内において電気自動車の新たなサービス開発を進めます。※、中部電力ミライズ㈱と共に、モビリティ分野における脱炭素の取り組みを推進させるべく、電気自動車のスマート充電実証事業を2022年春に実施致しました。本実証事業では、自宅で電気自動車を充電時にKaluzaが提供するプラットフォームによる充電時間の制御を通じて、社会全体のエネルギーコスト低減と顧客にとって魅力的な充電体験の提供を目的としております。今回の実証事業にて、電気自動車を保有している顧客にモニターとしてご参加頂き、日本市場における有用性や技術検証を確認致しました。本実証事業で得られる成果を活用し、今後電気自動車の普及拡大を見据え、カーボンニュートラル社会の実現に向けて電気自動車向けのサービス開発を進めて参ります。

<千代田化工のSPERA水素Ⓡシステム>

当社は、次世代エネルギーとして有力視されるアンモニア・水素に着目し、燃料アンモニアバリューチェーンの「つくる」「はこぶ」「つかう」の各ステージにおいてパートナーと共同検証を進めています。

「つくる」においては、現状は化石燃料とCCU・Sを組み合せた燃料アンモニア製造が技術面・経済面から現実的な選択肢であると捉え検討していますが、さらに環境負荷が低い再生可能エネルギー由来の水素・アンモニア製造や光触媒技術を活用した水素製造についても同時に検証を進めていきます。

「はこぶ」においては、燃料アンモニアの大量輸送・貯蔵の必要性が将来想定されますが、既存事業を通して培った物流の知見を生かして対応していきます。

「つかう」においては、既存事業を通して有する電力業界との接地面を活用し、各社と共同で本格導入に向けた具体的検討を開始しました。

インドネシア共和国において、独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構、同国国立大学のバンドン工科大学およびパンチャ・アマラ・ウタマ社と共同で、同国中央スラウェシ州におけるクリーン燃料アンモニア生産のための二酸化炭素地下貯留 (CCS : Carbon Capture & Storage)および二酸化炭素の利用に関する共同調査を実施しています。

当社は、米国メキシコ湾岸において燃料用途に用いられるアンモニア製造の開始を目指し、 Denbury Inc(”デンバリー社”)と、同社の100%子会社である Denbury Carbon Solutions LLC を通じて、二酸化炭素輸送および貯留に関する主要条件を合意いたしました。同アンモニア製造設備から回収される二酸化炭素は 年間で最大180万トンを想定し、回収された二酸化炭素は、今回の合意書に基づき、同社によって EOR※EOR:Enhanced Oil Recovery (二酸化炭素等を利用した石油増進回収)。※、または今後同社が開発するCCSにて地下貯留される計画です。想定契約期間は20年で、契約期間の延⻑も含め今後協議してまいります。

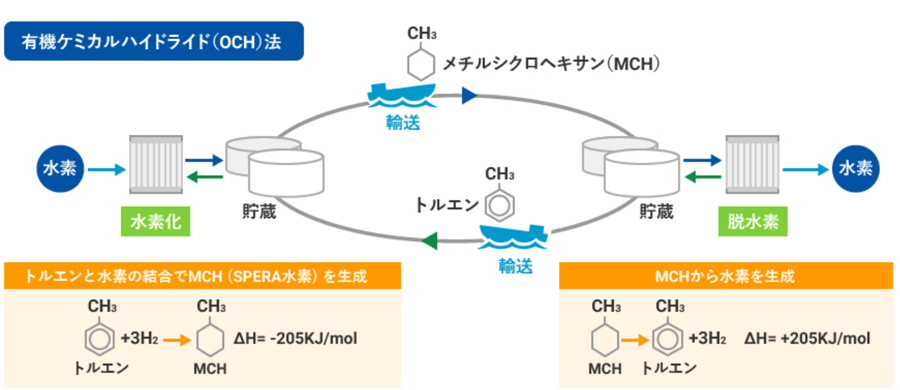

水素はエネルギー利用における新たな低炭素化の選択肢として注目されています。当社も参画した国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の助成事業「有機ケミカルハイドライド法による未利用エネルギー由来水素サプライチェーン実証※1本実証は、経済産業省の「水素・燃料電池戦略ロードマップ」(2014年6月公表、2016年3月改訂版公表)のフェーズ2の実現に向け2030年頃の発電事業用水素発電の本格導入の際に必要となる海外からの水素の大量輸送・供給技術の確立に取り組むもので、2020年にブルネイから本邦に水素を輸送する実証を実施しました。2015年12月にCOP21で採択されたパリ協定に基づき、今後温暖化ガスの排出削減がさらに必要となる中、燃焼時にCO2を排出しない水素の大規模発電分野での活用の実現に貢献します。※1」が2020年12月に成功裏に終了し、商業案件開発フェーズに入ったことを受け、当社は現在国際間水素バリューチェーン構築に向け積極的に取り組んでいます。

2020年3月、当社はシンガポール政府関係者の同席の下、同国の民間5社(City Energy社(旧 City Gas社)、Jurong Port社、PSA Corporation Limited社、Sembcorp Industries社、Singapore LNG Corporation社)および千代田化工建設㈱(以下、「千代田化工」)と、シンガポール共和国の持続可能な水素経済の実現に向けた相互協力について覚書を締結しました。また、2021年7月にはオランダにおいて、同国のロッテルダム港湾公社、クーレターミナル社、および千代田化工とロッテルダム港への水素輸入による国際間サプライチェーン構築に関する共同調査を実施すべく、4社間で覚書を締結いたしました。なかでも、シンガポール共和国における水素バリューチェーン事業の実現に向けては、2021年10月にSembcorp Industries社および千代田化工と戦略的提携に関する覚書を締結し、具体的な議論・検討を進めてきました。その結果、2022年10月には、水素サプライチェーン事業の技術的・商務的の更なる検討を進めることに新たに合意し、プラントの概念設計等、最終投資決定にむけた詳細検討を加速させております。

こうした取り組みを推進する上で、千代田化工の水素貯蔵・輸送技術(SPERA水素™※2SPERA水素™:トルエンに水素を反応させてメチルシクロヘキサンに転換、水素をメチルシクロヘキサンとして貯蔵、輸送し、仕向地でMCHを水素と再利用可能なトルエンに分離する技術。MCH、トルエンともに安定しており、常温・常圧で液体状態での運搬が可能なため、以前より課題であった水素の長距離輸送の解決策となりうる重要技術の一つ。※2)が重要な役割を果たすことが期待されており、本技術の導入および関連する事業機会に高い関心を持った上記企業他と共に、さらなる水素コスト削減に向けた協議・検討及び水素エネルギーサプライチェーン実現に向けた具体的な準備を進めています。

当社は Shell Canada社と、カナダ アルバータ州エドモントン市近郊における、CCS を活用した水素製造に係る覚書を締結いたしました。 同覚書に基づき、当社は、同社がエドモントン市近郊のスコットフォードに保有する化学工場隣接地に水素製造設備を建設し、第一フェーズでは、2020年代後半に、年間約16.5万トンの水素を製造し、輸送効率の良いアンモニアに転換後、日本市場へ輸出することを目指します。水素の製造過程で発生する二酸化炭素は、同社がアルバータ州で検討・開発中のポラリスCCSプロジェクトにて地下貯留する計画です。

SUICOM英語版用画像

パリ協定の目標達成への貢献を目指す当社は、目標達成のためにはCCS(Carbon Capture and Storage)およびCCU(Carbon Capture and Utilization)(以下あわせて「CCUS」)が果たす役割が大きいと認識しています。IEAは、1.5℃目標達成のためには、2050年に約15億トンのCO2をCCUSにより削減する必要があるとしており、IPCC※Intergovernmental Panel on Climate Change(IPCC:気候変動に関する政府間パネル)。United Nations Environment Programme(UNEP:国連環境計画)とWorld Meteorological Organization(WMO:世界気象機関)により設立された政府間機構で、気候変動に関する科学的研究の収集・整理を行っている。※においても、CCUSの果たすべき役割が強調されています。CCUSは、CO2の排出源となる産業から、燃料・化学素材、建築材料等の最終製品を製造する産業まで、複数の産業を跨ぐ領域であることから、あらゆる産業に面している当社の総合力を発揮できる事業機会の一つと認識しています。この事業機会を取り込むべく、当社では、グループ横断型のタスクフォースや連絡会を立ち上げ、CCUSの事業化を推進しています。

CCUでは、既に商業化済の技術・商品がある建築材料分野(コンクリート等)を短期的な取り組み、実証に向けてさらなる研究開発が必要な燃料・化学素材分野(ジェット燃料や化学繊維等)を中長期的な取り組みとして、国内外のさまざまな企業・技術との協業や投資を通じて新事業の開発に取り組んでいます。また、CCSにおいても日本CCS調査㈱を通じて実証事業に参画する等、多岐にわたるCCUS分野で取り組みを加速させています。

当社は、技術成熟度が高くすでに商業化されている事例もある建築材料分野に取り組んでいます。建築材料には、生コンクリート、プレキャストコンクリート(コンクリートブロック製品)、骨材(コンクリート原料)等、さまざまな商材があり、それぞれに適したCO2削減手法が必要となるため、さまざまな技術・企業との協業を組み合わせて各商材にアプローチし、CO2削減の最大化を目指しています(グリーンコンクリート構想)。

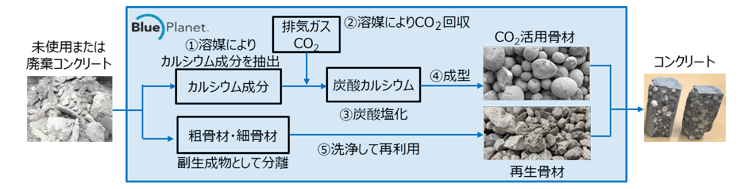

Blue Planetは、未使用コンクリートまたは廃棄コンクリート等の産業廃棄物にCO2を固着させ、コンクリート原料である骨材の製造技術を有する米国のスタートアップ企業です。同社のCO2活用骨材は、すでに米国サンフランシスコ国際空港の改装工事で使用された実績もあり、CO2と未使用・廃棄コンクリートの業界課題を解決しています。当社は同社への資金提供を行うとともに、同社のCO2有効活用技術の事業化に向けた協業契約を締結しており、国内外の事業化を担当しています。現在、米国カリフォルニア州シリコンバレー地区でCO2有効活用技術の実証事業を行っており、その後の本格的な商業展開を計画しています。

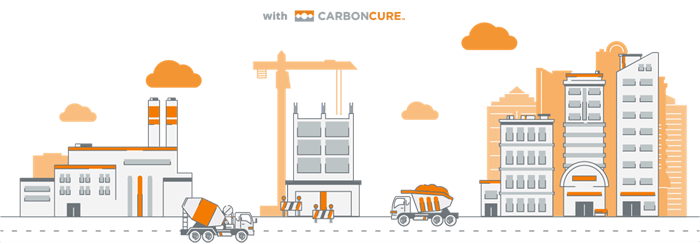

CarbonCure Technologies Inc.はコンクリート建材にCO2を固定化する技術を有するカナダ企業です。当社はCarbonCureに資本参画するとともに、同社技術の事業拡大に向けて業務提携しています。CarbonCureのカーボンリサイクル技術は、生コンクリート製造時にCO2を固定化・有効利用することでセメント使用量を削減し、CO2を削減するものです。また、強度や信頼性は従来のコンクリートと変わらず、北米を中心にすでに広く商業利用されています。

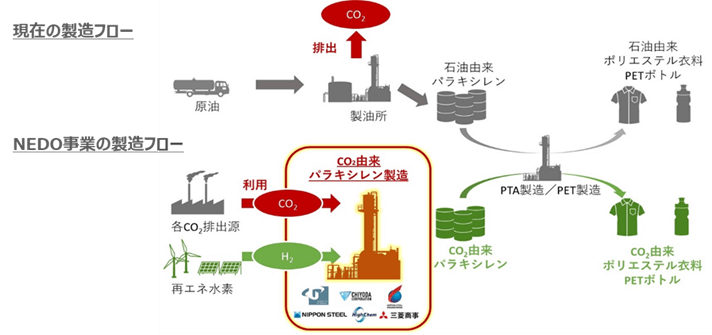

当社は、CCUSの中長期的な取り組み分野として、さらなる研究開発が必要な燃料・化学素材分野に取り組んでいます。具体的には、国立大学法人富山大学、千代田化工建設㈱、日鉄エンジニアリング㈱、日本製鉄㈱、ハイケム㈱と共に、NEDOの公募委託事業「カーボンリサイクル・次世代火力発電等技術開発/CO2 排出削減・有効利用実用化技術開発/化学品へのCO2利用技術開発」に採択され、CO2から衣類やペットボトルの原料として使用されるパラキシレンを製造する技術の研究開発に取り組んでおり、その中で当社は世界最大のパラキシレン取引数量を誇る1社としてグローバルネットワークを活用した事業性の検証および事業化を担当しています。パラキシレンは、その組成上水素原料の使用量を抑えながらCO2を固定化できる特長があり、経済面・環境面いずれの観点でもCCUパラキシレンの可能性は大きいと認識しています。世界の人口増につれ衣類の需要は増えることが予想されますが、リサイクルでは賄えきれないポリエステル需要をCO2から製造した循環型パラキシレンで石油由来の既存のパラキシレンを代替することを目指します。

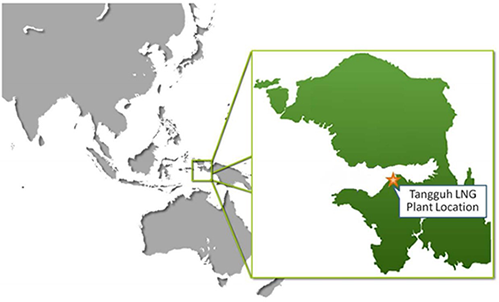

当社はオペレーターであるbp社と推進するインドネシア西パプア州のタングーLNGプロジェクトにおいて、同プロジェクトに携わる企業連合の1社としてCCUS事業を含む開発計画を進めています。本開発計画には、新規ガス田開発(ウバダリガス田)の他、生産中のヴォルワタガス田におけるCCUS技術の適用によるCO2排出量の削減および天然ガスの生産効率向上・増産事業が含まれており、2021年にインドネシア石油ガス上流事業監督執行機関であるSKK Migasの承認を得ています。本CCUS事業では、天然ガスの生産に伴い排出されるCO2を累計で約2,500万トン回収し、ヴォルワタガス田に再圧入・貯留することで、CO2の排出削減と同時に天然ガスの生産効率向上・増産を図ります(CO2-EGR※CO2を利用した天然ガスの増進回収(Enhanced Gas Recovery)※)。この結果、同プロジェクト全体のCO2排出量が約半分に削減されることとなります。2022年より基本設計(FEED)を開始しており、最終投資決定を前提として、それぞれ2026 / 27年から天然ガスの生産 / CCUS事業を開始する予定です。

当社は、日本製鉄㈱(以下、日本製鉄)とExxonMobil Asia Pacific Pte. Ltd.(以下、エクソンモービル)と、豪州等の海外アジアパシフィック圏内でのCO2回収・貯留、及びCCSバリューチェーン構築に向けた共同検討を進めています。3社間で、日本製鉄の国内製鉄所から排出されるCO2の回収に関する調査や必要な設備開発の評価を行い、エクソンモービルによる豪州及びマレーシア・インドネシアを始めとする海外アジアパシフィック圏でのCO2貯留先の調査、及び当社による海外へのCO2輸送及びCCSバリューチェーン構築に向けた評価を実施して参ります。

苫小牧において実証事業を行っている日本CCS調査㈱に参画し、同社を通じてCCSおよび排出されたCO2を有効活用したカーボンリサイクル技術の検討を進めながら将来の商業利用の可能性を追求しています。

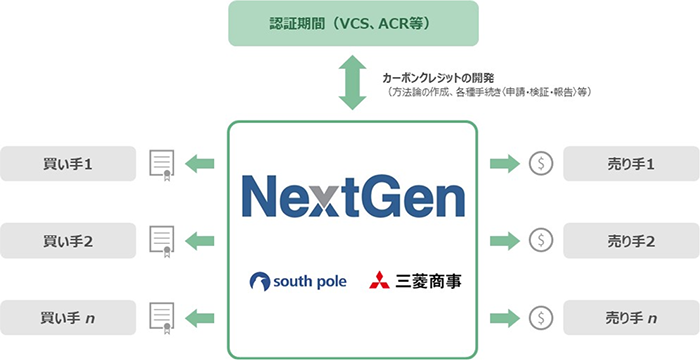

世界最大手のカーボンクレジット開発・販売会社であるスイスの South Pole 社と共同で、CCUS等の革新的な炭素除去技術に由来するカーボンクレジットの調達から販売までを手掛ける事業会社NextGen CDR AGを設立しました。

パリ協定で定められた目標を達成し、地球温暖化を 1.5℃以内に抑えるためには、CCUS 等の炭素除去技術の導入が重要とされています。そのため、本技術普及への期待が高まっていますが、大規模な社会実装に向けては、技術革新とコスト低減が課題となっています。本事業は、これらの課題を解決すべく、本技術を対象としたカーボンクレジットの需要家を集約し、クレジット供給者となる本技術の事業者よりクレジットを長期オフテイクすることで、事業者の経済性向上に寄与し、黎明期にある炭素除去技術の普及・拡大を目指しています。

本事業(NextGen CDR AG)の概要

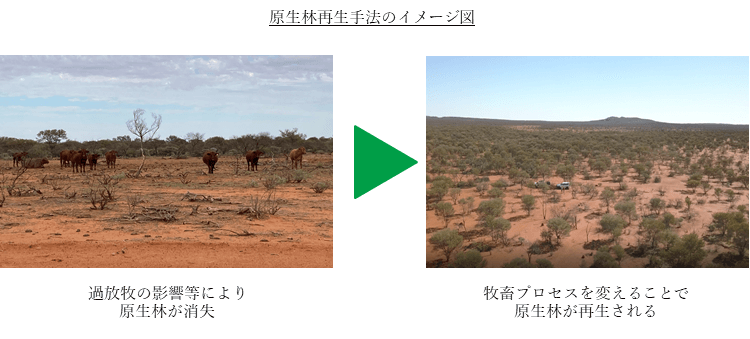

当社は、豪州にて原生林再生プロジェクトを通じたCO2の吸収と獲得されたカーボンクレジットの販売を手掛ける Australian Integrated Carbon 社(以下、同社)の株式40%を日本郵船㈱と共同で取得いたしました。同社が手掛ける原生林再生プロジェクトは、過去の伐採や過放牧によって消失した原生林の再生を促すものであり、農家の牧畜プロセスの見直し・改善を通じて原生林を再生し大気中のCO2を吸収・固着することで、豪州政府が公式に認証するカーボンクレジットを獲得・販売する事業です。エーアイカーボン社はポートフォリオの拡大を通じ、年間では最大約500万トン、2050年までに累計約1億トンのCO2吸収に貢献できる見込みです。

【エスポワール表参道】/東京都中小低炭素モデルビル

当社は、総合商社としての産業接地面の大きさを生かし、グリーン物流、グリーンビルディングをはじめ、さまざまな分野で事業を通じた低・脱炭素化を推進しています。

当社は、2020年5月に旭タンカー㈱、出光興産㈱(トレードネーム:出光昭和シェル)、㈱エクセノヤマミズ、㈱商船三井、東京海上日動火災保険㈱、東京電力エナジーパートナー㈱と共に、ゼロエミッション電気推進船(以下「EV船」)の開発、実現、普及に向けたさまざまな取り組みを通じて新しい海運インフラサービスの構築を目指す「e5(イーファイブ)※1「e5」とは、海運業界における「electrification(電気化)」「environment(環境)」「evolution(進化)」「efficiency(効率)」「economics(経済性)」の5つのバリューを実現することで、安心・安全・良質な輸送サービスを社会に提供することです。※1コンソーシアム」を設立しました。事務局は㈱e5ラボ※2旭タンカー㈱、㈱エクセノヤマミズ、㈱商船三井、当社の4社が共同出資により立ち上げた㈱e5ラボ(社長:一田 朋聡、本社:東京都千代田区)は、EV船のみならず、水素燃料電池、船上自動化設備、海上ブロードバンド、遠隔操船、海上向け(船舶)共通統合OSの開発等、海運業界にデジタルソリューション、デジタルトランスフォーメーションをもたらすべく、革新的な取り組みを意欲的に進めています。

㈱e5ラボ ホームページ http://e5ship.com/※2が務めます。

日本の重要な社会インフラである内航海運は、船員不足、船員の高齢化、船舶の老朽化といった構造的な問題に直面しています。また、我が国が取り組む気候変動対策の一つとして、海運業界からの温室効果ガス(GHG)排出削減も求められています。これら喫緊の課題を解決するための有力なソリューションとして、「e5コンソーシアム」メンバー7社はEV船のもつ豊かな可能性、将来性に着目するとともに、通信・デジタルを用いた新たなサービスを業界向けに展開検討していきます。メンバー各社がそれぞれの強み、技術ノウハウ、ネットワーク等を持ち寄り融合させることで、EV船を基礎とする、革新的な海運インフラサービスを提供するプラットフォームの構築を目指しています。

「e5コンソーシアム」の取り組みの第一弾として、大容量リチウムイオン電池を動力源とする世界初のゼロエミッションEVタンカーの1隻目が2022年3月に竣工し、2隻目は2023年3月に竣工予定です※3世界初のゼロエミッションEVタンカー2隻の建造を決定 https://asahi-tanker.com/news-release/2020/135/

ゼロエミッションEVタンカー コンセプトビデオ https://youtu.be/6sJjzCbRFWw※3。

「e5コンソーシアム」は、先進船舶の開発・導入を通して内航海運業界に付加価値を提供することにより、持続的な内航海運の発展と我が国の社会・経済に貢献していきます。

当社はエア・ウォーター㈱と共に北海道に於いてLNGを燃料とする大型トラック(LNGトラック)と小型可搬式LNG充填設備(LNG充填ボックス)を用いた実証実験を実施しております。

運輸部門の中でも大型トラックは十分な航続距離や積載能力の確保、さらに燃料供給時間といった課題から電気自動車(EV)化/水素燃料車(FCV)化によるCO2排出量削減が難しいと言われています。一方、LNGトラックは1,000km以上の航続距離を備え、かつ従来のディーゼルトラック比較で10%程度以上のCO2排出削減効果が期待される次世代燃料トラックであり、将来的なカーボンニュートラル社会への移行に向けて必要であると捉えています。

今後、カーボンニュートラルに対する需要の高まりに合わせて、畜産糞尿ベースのバイオガスから生産される液化バイオメタンを混合する等、更なるCO2排出削減策も検討しつつ持続可能な社会実現を目指します。

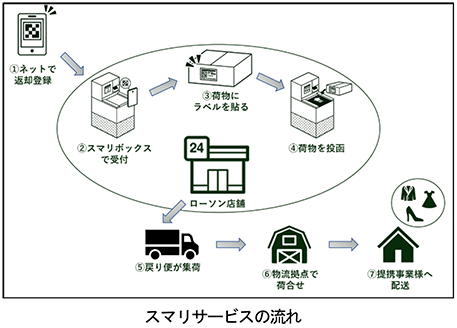

少子高齢化や共働き世帯の増加、また昨今の新型コロナウイルス蔓延等の社会環境の変化によりEC市場は年々拡大を遂げており、物量が増加し続ける一方で人手不足は物流面でも深刻な問題となっています。当社は、当社子会社の㈱ローソンとの協業により、2019年4月から同社の既存物流網を活用し、EC市場の拡大に伴い増加する返品やレンタル品の返却の他、フリーマーケットサイト等で販売された商品の発送を非対面で受け付ける「SMARI(スマリ)」サービスを展開しています。2022年時点で、首都圏・関西・中部の都市圏のローソン約3,000店舗の他、駅等にも設置しています。

スマリの主な設置場所であるローソンは、全国に約14,500店舗あり、毎日、専用配送センターから約7~8回商品が納品されています。スマリは、納品を終えたドライバーがスマリボックスから荷物を回収し、トラックの余積スペースで配送する取り組みで、既存物流網の戻り便を使用することで新たなGHGの排出を抑える環境配慮型ビジネスモデルとなっています。既存の物流網を活用するため、新たな人員の手配の必要もありません。また、非対面で発送手続きが完了する仕組みのため、店舗にとっては発送受付に伴うレジ作業時間の削減が期待できます。利用者にとっては、荷物の伝票記入や店舗でのレジ待ちの手間が省け、簡単にわずか数十秒で発送手続きを完了することができます。同時に、EC事業者等荷主にとっても、返品・発送方法の多様化により顧客満足度の向上が期待されます。

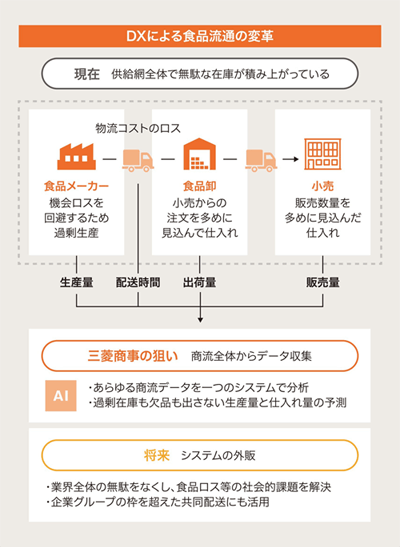

日本における食品ロスは570万t(2019年)と試算されており、その食品廃棄規模はWFP※WFP:World Food Programme(国際連合世界食糧計画)の略。※の世界食糧援助量(2020年)の約1.4倍に相当します。また、日本における食品ロスのうち、食品の流通・生産の過程にて廃棄される事業系食品ロスは全体の約54%を占めており、食品流通業界として解決すべき重要な課題として認識されています。

当社はこのような食品流通の課題に対して、食品流通DX構想(下図参照)を立ち上げ、AI等のデジタル技術を用いて食品ロスを削減する取り組みを進めています。

具体的には、食品卸における需要予測・発注自動化を実現するソリューションの開発に着手しています。食品卸の在庫量を削減しつつ、欠品も生じさせない適切な発注量をAIを用いて自動計算し実発注につなげることで、「必要なモノを、必要なだけ仕入れる」ことが可能になり、食品卸における食品ロスの削減に貢献することができます。実証実験においては、従来の人手による発注業務と比較し、欠品率を低減させながら、在庫量を低減できる結果が得られており、十分な効果を発揮できると見込んでいます。

今後は、現在開発中のソリューションを食品卸業界全体へ普及させることで、食品卸業界における食品ロスの削減に貢献するとともに、食品メーカーや食品小売向けへのソリューション提供を通じて、食品流通バリューチェーン全体における、流通の最適化および食品ロスの削減を目指します。

当社関連会社のOlam社では、企業活動に伴うGHGの排出量を算出・測定し、排出量削減に向けた取り組みを効果的に実行・管理するためのデジタルプラットフォーム"Terrascope”を2022年6月に正式にローンチ致しました。グローバルに展開しており、日本への拡大も視野に入れております。AIを基盤としたスマートシステムを通じてScope 1/2/3のGHG排出量を迅速且つ正確に算出し、潜在的なホットスポットを特定する等、デジタル化を通じた効率性の向上が特徴の一つとして挙げられます。将来的には同社の生業である食品原料・基礎食料・生活必需品事業以外の業界・業種への拡大も視野に含めており、シンガポールでは最大手銀行のDBS銀行等とも提携しております。

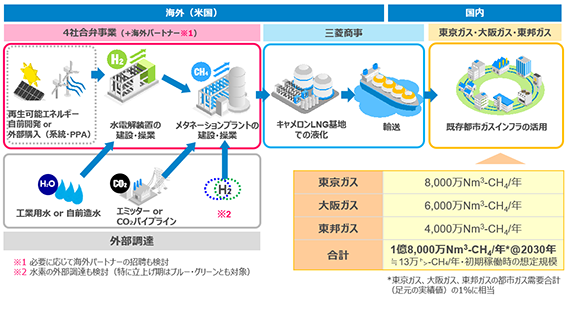

当社は、東京ガス㈱、大阪ガス㈱、東邦ガス㈱と共同で、米国キャメロンLNG基地を活用した日本への合成メタン(以下「e-methane」)導入に関する詳細検討実施に合意し、検討に着手しました。再生可能エネルギー(以下「再エネ」)由来のグリーン水素等とCO2からe-methaneを製造し、既存のLNG液化・輸送設備を活用して日本に供給するサプライチェーンとなり、2030年に13万トン/年のe-methaneの日本への輸出を目指します。

日本政府が掲げる「2050年カーボンニュートラル」実現には、熱需要に対応するガス体エネルギーの脱炭素化が重要です。こうした中、既存の都市ガスインフラや消費機器が活用でき、スムーズなカーボンニュートラル化への移行と追加的な社会コストの抑制が両立可能なe-methaneの導入が期待されています。本詳細検討でe-methane製造の候補地としているテキサス州およびルイジアナ州は、現在から将来にわたり豊富な再エネ電力の調達が期待できることに加え、当社が事業参画するキャメロンLNG基地がルイジアナ州にあり、天然ガスパイプライン網等の既存LNGサプライチェーンの活用が可能です。さらには、既存のCO2や水素のパイプラインが活用できる可能性もあります。

4社は今後、現地調査や制度面の協議結果を踏まえ、2023年度末に事業コンセプトを決定する予定です。その後、2024年の基本設計(FEED)、2025年の投資意思決定、2029年のe-methaneの生産開始、2030年の日本への輸出開始を目指します。

当社は本取り組みを通じて、e-methaneの導入・普及をさらに推進し、日本のエネルギーの安定供給の再構築と「2050年カーボンニュートラル」実現に貢献してまいります。

国内外の投資家向けに不動産私募ファンドの組成・運用を行う当社子会社のDREAM社は、「不動産運⽤の先駆者としてステークホルダーの一歩先のニーズに応え、地球環境の保全と経済・社会の持続的発展に貢献する企業であり続ける」とのサステナビリティ・ビジョン(2030年に向けたありたい姿)を策定し、「人と組織」、「地球環境と社会」に配慮した「不動産運用事業」の推進を目指す「サステナビリティ経営」を実践しています。

物流施設を中心に国内トップクラスの資産規模を有するDREAMプライベートリート投資法人は、2022年GRESB※1GRESB

GRESBは不動産会社・ファンドの環境・社会・ガバナンス(ESG)配慮を測る年次のベンチマーク評価及びそれを運営する組織の名称であり、責任投資原則(PRI)を主導した欧州の主要年金基金グループを中心に2009年に創設されました。元々は「Global Real Estate Sustainability Benchmark(グローバル不動産サステナビリティ・ベンチマーク)」の略でしたが、インフラ等にも評価対象が拡がったため、GRESBを略語で総称されるようになりました。※1のリアルエステイト評価にて、最高位のレーティングとなる「5スター」を日本の物流セクターの私募リートとして初めて取得するとともに、優れた参加者であることを示す「グリーンスター」を5年連続で取得しています。

不動産の環境認証取得では、DREAMが資産運用を受託する私募リート・私募ファンドの保有物件において、CASBEE不動産評価認証※2CASBEE不動産評価認証

CASBEE(Comprehensive Assessment System for Built Environment Efficiency/建築環境総合性能評価システム) とは、建築物の環境性能を評価し格付けする手法で、省エネや省資源、リサイクル性能等環境負荷低減の側面に加え、景観への配慮等も含めた建築物の環境性能を総合的に評価するシステムです。※2、DBJ Green Building認証※3DBJ Green Building認証

DBJ Green Buildingとは、環境・社会への配慮がなされた不動産(「Green Building」)を支援するために、2011年4月に㈱日本政策投資銀行(DBJ)が創設した認証制度です。対象物件の環境性能に加えて、防災やコミュニティへの配慮等を含む様々なステークホルダーへの対応を含めた総合的な評価に基づき、社会・経済に求められる不動産を評価・認証し、その取り組みを支援しています。※3、BELS評価※4BELS評価

BELS(Building-Housing Energy-efficiency Labeling System)とは、2016年4月に施行された建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)により不動産事業者等に表示するよう努めることが求められている建築物について、省エネルギー性能を評価し認証する公的制度の一つです。※4、東京都中小低炭素モデルビル※5東京都中小低炭素モデルビル

東京都中小低炭素モデルビルとは、東京都がCO2排出量の少ない低炭素ビルが評価される不動産市場の形成を目指し、2012年5月に公表した「低炭素ビルの評価指標(低炭素ビルベンチマーク)」に関して、CO2排出量の小さい低炭素ビルの目安となるA1以上に分類されたビルになります。東京都では、低炭素ビルベンチマークでA1以上であり、積極的に省エネに取り組む中小テナントビルを「中小低炭素モデルビル」として公表しています。※5等の認証を数多く取得しております。

DREAMは今後も不動産運⽤を通じて社会のWell-beingの最⼤化に貢献してまいります。

| 取得認証 | ランク | 年 |

|---|---|---|

| GRESB | Green Star | 2018年、2019年、2020年、2021年、2022年 |

| 4 Star(相対評価) | 2019年、2020年、2021年 | |

| 5 Star(相対評価) | 2022年 | |

| Sector Leader(総合型・アジア地域・非上場) | 2020年、2021年 |

| 取得認証 | 物件名称 | 評価ランク | 延床面積(m2) |

|---|---|---|---|

| CASBEE | DPR平塚物流センター | Sランク | 29,067.95 |

| MCUD川崎Ⅰ | Sランク | 89,939.54 | |

| MCUD座間 | Sランク | 18,487.67 | |

| 神戸みなと倉庫 | Sランク | 70,109.21 | |

| ロジスティクスパーク野田船形 | Sランク | 111,977.23 | |

| 大黒町物流センター | Sランク | 89,316.19 | |

| イオンモール神戸北 | Sランク | 128,050.62 | |

| SGリアルティ舞洲 | Sランク | 95,539.04 | |

| 川崎水江物流センター | Sランク | 102,014.46 | |

| PUZZLE GINZA | Sランク | 2,399.90 | |

| ミューザ川崎(オフィス棟) | Sランク | 114,322.47 | |

| 市川千鳥町物流センター | Sランク | 66,914.18 | |

| MCUD本牧 | Sランク | 66,523.47 | |

| DBJ Green Building認証 | SGリアルティ東松山 | ★★★★ | 73,902.11 |

| BELS | MCUD鶴ヶ島 | ★★★★★ | 20,873.65 |

| 本牧物流センター | ★★★★★ | 26,784.82 | |

| 船橋ロジスティクスセンター | ★★★★★ | 42,180.24 | |

| 新山下物流センター | ★★★★★ | 53,233.20 | |

| 信濃運輸浦安流通センター | ★★★★★ | 14,208.00 | |

| MCUD川崎 Ⅰ | ★★★★★ | 89,939.54 | |

| 市川千鳥町物流センター | ★★★★★ | 66,914.18 | |

| 川崎水江物流センター | ★★ | 102,014.46 | |

| ロジスティクスパーク野田船形 | ★★★★★ | 111,977.23 | |

| MCUD川崎 Ⅱ | ★★★★★ | 23,767.56 | |

| MCUD座間 | ★★★★★ | 18,487.67 | |

| 神戸みなと倉庫 | ★★★★★ | 70,109.21 | |

| DPR平塚物流センター | ★★★★★ | 29,067.95 | |

| 大黒町物流センター | ★★★★★ | 89,316.19 | |

| 東京都中小低炭素モデルビル | ブシュロン銀座ビル | A4 | 4,339.92 |

| PUZZLE GINZA | A1- | 2,399.90 | |

| サミット王子桜田通り店 | A3 | 8,018.11 | |

| エスポワール表参道 | A3 | 7,157.32 | |

| オリンピック三ノ輪店 | A2+ | 6,379.35 |