当社は、世界中でさまざまなビジネスを展開するに当たって、人権の尊重は重要な要素であると考えています。当社では、創業以来の社是である「三綱領」を拠り所に公正で健全な事業活動を推進しており、企業行動指針および社会憲章において人権を尊重する旨をうたっています。また、役職員行動規範の細則においては、人権の尊重、人種・民族・信条・宗教その他事由による差別の禁止、ハラスメントの禁止、各国・地域の文化・慣習・言語を尊重する旨を明記し、社内外に対し取引先等と協働して人権侵害に加担しないように努めることを明らかにしています。国際人権章典(世界人権宣言・国際人権規約)、国連の「ビジネスと人権に関する指導原則」「ILO国際労働基準」「安全と人権に関する自主的原則」等の国際規範を支持しています。

さらに、当社は『中期経営戦略2024』が目指すMC Shared Value(共創価値)の継続的な創出に向け、当社が事業活動を通じて解決していく重要な社会課題であるマテリアリティを策定しました。 世界中で多様な商品・サービスを取り扱う当社にとって、人権の尊重は「持続可能で安定的な社会と暮らしの実現」、「事業推進における人権の尊重」というマテリアリティの下で重要な経営上の課題の一つとなっています。

上記の人権に関する基本的な考え方については、当社グループ従業員のみならず、一部のサプライヤーの皆様に対しても説明を実施し、ご理解を頂いています。また、当社は、企業のサプライチェーンを取り巻く強制労働等防止の取り組みを開示することを求める法令である「英国現代奴隷法」に対応するステートメントを開示しています。

世界人権宣言は、1948年12月10日に第3回国連総会にて採択されました。人権および自由を尊重し確保するために、「すべての人民とすべての国とが達成すべき共通の基準」を宣言したものです。当社では、この宣言を支持しています。

国連では、世界人権宣言の内容を基礎として、宣言を条約化した拘束力のある国際人権規約を定めています。この規約は、市民的・政治的権利に関する規約「自由権規約」と経済的・社会的・文化的権利に関する規約「社会権規約」とに分けられています。この二つの国際人権規約は、1966年の第21回国連総会において採択され、1976年に発効しています。日本は、1979年にこの国際人権規約を批准しています。

当社は、この国際人権規約を支持し、役職員行動規範の細則において、遵守すべき関連法案として明記しています。

国連のビジネスと人権に関する指導原則は、国連事務総長特別代表であるハーバード大学ジョン・ラギー教授により国連人権理事会に提出され、全会一致で承認を受けた「国際連合『保護、尊重及び救済』枠組」(2008年)を具体化するため、2011年に策定された原則です。企業が人権問題に取り組む際に重要とされる人権デューデリジェンスの手順等について示されています。

当社は、この指導原則を支持しています。

ILO(国際労働機関)は、「世界の永続する平和は、社会正義を基礎としてのみ確立することができる」という原則の上に立って1919年に設立されました。設立以来の最も重要な機能の一つは、国際基準として設定した条約および勧告を、三者構成(使用者・労働者・政府)の国際労働総会で採択し、加盟国が批准することでその実施を義務づけることです。また、勧告は政策、立法、慣行の指針となります。ILOは設立以来、労働分野にかかわるほとんどすべての事項を網羅する条約と勧告を採択してきました。その中で基本となるものは、差別待遇条約、最低年齢条約、最悪の形態の児童労働条約等を含む10条約から構成されているILO国際労働基準です。

当社はこの10条約の全てを支持し、役職員行動規範細則で遵守事項の関連法令として明記しています。

安全と人権に関する自主的原則(Voluntary Principles on Security and Human Rights)は、2000年にアメリカ政府、イギリス政府、資源・エネルギー分野の民間企業、人権や企業の社会的責任に関心のあるNGO等が、安全と人権について対話を重ねる中で、基本的人権、業務の安全確保等について自主的に提起した原則で、国際連合が策定した"Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials and Code of Conduct for Law Enforcement Officials"に準じて策定されました。この原則は、「セキュリティは個人、コミュニティ、企業、政府が共有する基本的な要素で、セキュリティと人権尊重は両立する」、「企業の安全要員は企業の資産を盗難や暴力から守る一方で、武器の乱用による人権侵害の潜在的リスクを含んでいることを留意すべきである」、「企業は、会社が立地する国の法と企業活動を両立させ、もっとも適切な世界基準に心を配り、特に、力の行使に関しては国際法の遵守を推進するべきである」、「企業はコミュニティの一員であるから、地域社会に積極的にかかわり、地域の福祉に寄与していくべきである」等が掲げられ、その他にも、企業が活動を展開する際に心掛けるべき原則や政府の役割等が言及されています。

当社は、安全と人権に関する自主的原則で提起されたこの自主原則を支持しています。

当社は、子どもはその権利が侵害されやすい立場にあることから、その人権に関して特別な尊重が必要であると考えます。また、子どもがその人権を尊重されることによって、子ども自身が権利の存在を知り、これにより社会においてますます活躍し、社会の未来を担うことが可能になると信じています。以上の認識に立ち、当社は、子どもの人権に関する国際連合やILOの諸条約※「国連グローバル・コンパクト」「児童の権利に関する条約」「子どもの権利とビジネス原則」「最悪の形態の児童労働の禁止及び撤廃のための即時の行動に関する条約(ILO条約第182号)」等※の内容に賛同し、児童労働を認めず、子どもの人権が尊重されるように配慮し、社内において従業員に対する方針を定めています。特に、「児童の権利に関する条約」については、条約を支持し、この4つの柱である子どもの「生きる権利」「育つ権利」「守られる権利」「参加する権利」の考え方に賛同し、最低就業年齢に満たない児童対象者を雇用せず、また児童の発達を損なうような就労はしないことを当社の持続可能なサプライチェーン行動ガイドライン内に掲げ、また「子どもの権利とビジネス原則」を支持するとともに、事業における子どもの権利侵害を回避することや、子どもの権利の実現に向けた社会貢献活動等に取り組みます。

なお、当社は持続可能なサプライチェーン行動ガイドラインで、サプライヤーの皆様に対しても最低就業年齢に満たない児童対象者を雇用せず、また児童の発達を損なうような就労をさせてはならないことを求めています。

当社は、人権尊重のコミットメントの一環として、先住民がいる地域での事業活動においては、先住民が固有の文化や歴史を持つことを認識し、事業活動を行う国・地域の法律や国際的な取り決めに定められた先住民の権利への配慮を行います。また、新規の投融資案件の検討に当たっては、事業が先住民の権利に及ぼす影響を考慮し、関係するステークホルダーと対話を行っており、当社は、国連で採択された「先住民族の権利に関する宣言」、「独立国における原住民及び種族民に関する条約(ILO条約第169号)」等を支持しています。

当社は、事業活動に取り組む上で、従業員を暴力等の危険から守り、資産を盗難等から守ることが重要であると考え、必要な場合は、武装警備員を起用することもあります。当社は、警備における武器の乱用には、人権侵害の潜在的なリスクが伴うことを認識し、警備会社の起用に関しては、事業活動を行う国・地域の法律や国際的な規範の遵守のみならず、関連する国際的な取り決め※「国連グローバル・コンパクト」「安全と人権に関する自主的原則」「法執行官のための行動綱領」「法執行官による力と銃器の使用に関する基本原則」等※を支持します。

当社の人権に係る取り組みは、コーポレート担当役員(CSEO)及び取締役・コーポレート担当役員(CAO)が管掌し、サステナビリティ部および人事部が方針・施策を企画・立案の上、サステナビリティ・CSR委員会およびHRD委員会で討議後、社長室会、取締役会において付議・報告される体制としています。

| 所管役員 | 小林 健司(執行役員、コーポレート担当役員(CSEO)) 柏木 豊(代表取締役常務執行役員、コーポレート担当役員(IT、CAO)、チーフ・コンプライアンス・オフィサー、緊急危機対策本部長) |

|---|---|

| 審議機関 (経営意思決定機関である社長室会の下部委員会) |

サステナビリティ・CSR委員会、HRD委員会 委員会で審議された人権に関わる重要事項は、社長室会にて機関決定され、所定の基準に基づき、取締役会に付議・報告されています。 |

| 事務局 | サステナビリティ部、人事部 |

社内で発生した人権問題に関する相談ができるよう、社内に人権相談窓口およびコンプライアンス目安箱等複数の内部相談窓口を設置し、メール・電話・対面等の方法で、いつでも相談ができるような体制を整えています。この相談窓口は匿名で相談することができ、安全性(通報者に対して事後的に解雇その他不利益な取り扱いがされないこと)および内容の秘匿性が確保されるとともに、内容に利害関係を持たない関係者による対応・調査が確保され、本人の希望・意向を最優先した上で最善の解決策を提示しています。なお、この窓口が存在することは、入社時の人権啓発研修を通して案内し、社内掲示板に常時掲載するとともに、毎年実施している全役職員が受講対象であるコンプライアンスeラーニングにおいても案内しています。さらに、関連会社に出向する社員に対しても人権研修を通してこの窓口の存在を案内する等、連結ベースでの対応も行っています。

内部通報制度の2022年度通報受付件数80件のうち、ハラスメント、労働安全衛生や労務管理、個人情報の取扱等の人権関連の通報案件は46件でした。コンプライアンス・オフィサーは、通報をうけた事案につき、関係者の人権、名誉を侵害しないように十分配慮したうえで、必要な調査を行います。また、その結果は、チーフ・コンプライアンス・オフィサーに報告され、再発防止策の立案・実施に役立てています。

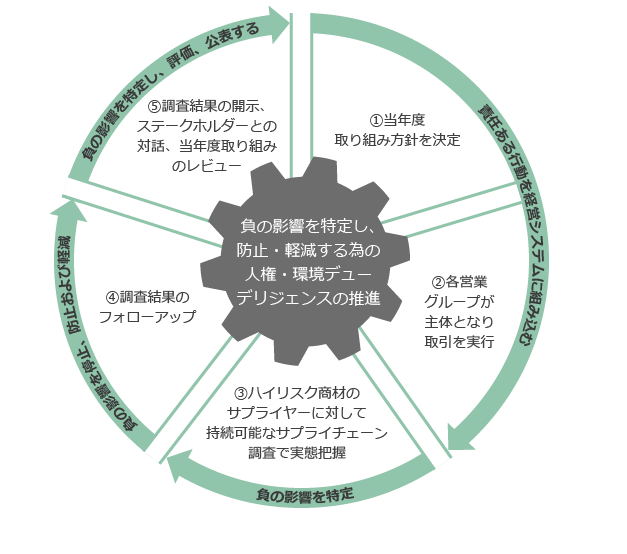

当社は、当社グループの事業活動における人権・環境への負の影響を特定し、これを防止・軽減し、責任を果たしていくことが重要であるとの考えの下、事業における人権・環境デューデリジェンスを進めています。この人権・環境デューデリジェンスの一環として、当社グループの事業活動が人権・環境に負の影響を与えている、または負の影響を与えることが懸念される事案について、社外のステークホルダーからの相談を受け付けるための窓口(グリーバンスメカニズム)を設置・運用していくことにより、それらの負の影響を幅広く特定し、防止・軽減に取り組んでいます。

当社では、社外の有識者6名をメンバーとするサステナビリティアドバイザリーコミッティーを設置しており、人権への取り組み、当社のサステナビリティの取り組みに対し、さまざまな視点からのアドバイスを定期的に頂いています。定例のコミッティーに加え、年に1度、事業現場の視察もして頂き、当社の取り組みへの理解を深めて頂く他、従業員向けの人権デューデリジェンスセミナー等も開催頂いています。

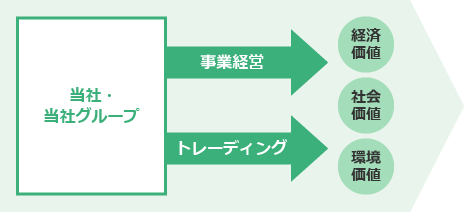

当社は、トレーディングのみならず、事業パートナー等と共に世界中の現場で開発や生産・製造等の役割も担っており、また世界中で取り扱う商品・サービスも多岐に亘るため、事業における人権・環境への負の影響を特定・分析し、これを回避・軽減し、責任を果たしていくことが重要であると考えています。そこで、当社では、事業における人権・環境デューデリジェンスを進めています。

【当社事業のバリューチェーン】

【トレーディング関連の人権・環境デューデリジェンスのプロセス】

教育センターで学ぶ子どもたち

当社では、人権の尊重を含めた当社の理念、および関連ガイドラインの研修(新入社員研修等の階層別研修や、貿易実務に係る研修等の社内研修等)を実施しています。

| 対象 | 総実施時間数 | 受講割合※各研修受講割合の平均値。※ |

|---|---|---|

| 単体役職員 | 16時間 | 96.2% |

ベトナムのハティン省では、家庭が経済的に困窮する場合、障がいのある子どもたちが教育の機会に恵まれないことが多くあります。そのため、Anh Dao特別教育センターを通じて自閉症の子どもたち向けの教育講座やその両親向けの生活水準向上のための講座を支援しました。

当社では、1974年より、「母と子の自然教室」を開催しています。これは、ひとり親家庭の母子を対象とした人や自然との触れ合いを体験するキャンプで、この活動を通して、未来を担う子どもたちが社会でいきいきと活躍できることを目指し、開催しています。参加親子が自然の中で楽しく安全に遊ぶことができるよう、同行する社員ボランティアは約3カ月間、トレーニングとミーティングを重ねキャンプをつくり上げています。2022年度は約3年ぶりに開催、東京都に住むひとり親家庭の母子14世帯33名が参加し、山梨県南都留郡で夏の自然を満喫しました。これまで17,901名の親子と1,174名の社員ボランティアが参加しており、「継続」と「社員参加」をモットーとする当社の社会貢献活動を代表する活動の一つです。

当社は、国連が開催する「ビジネスと人権フォーラム」への定期的な参加を通して企業と人権に係る最新動向の把握に努めています。2022年11月にスイスのジュネーブで開催された同フォーラムへ参加し、人権の専門家や他参加者と人権への取り組みにつき積極的に意見交換を行いました。

また、当社は、当社子会社の東洋冷蔵、MCアグリアライアンス、三菱商事ファッションと共に、国連開発計画(UNDP)主催の日本企業向け人権デューデリジェンス研修「ビジネスと人権アカデミー」(2022年10月開催)に参加しました。当該研修では、二日間に亘る国内外の専門家からの講義や参加者間のグループディスカッション等を通じ、人権デューデリジェンスの背景にある各種国際スタンダードの概要や実践における具体的なプロセスについて理解を深めました。

当社は、WBCSD(持続可能な開発のための世界経済人会議)やグローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパンへの参加を通じて、企業間の情報交換を行い、ベストプラクティスを学び、実践することに結び付ける活動をしています。また、国連の「ビジネスと人権に関する指導原則」に関連するリサーチを専門とする団体であるShiftや、様々なステークホルダーと関わる独立研究所である英国国際法比較法研究所(BIICL)が主催するセミナーや研修にも積極的に参加しています。